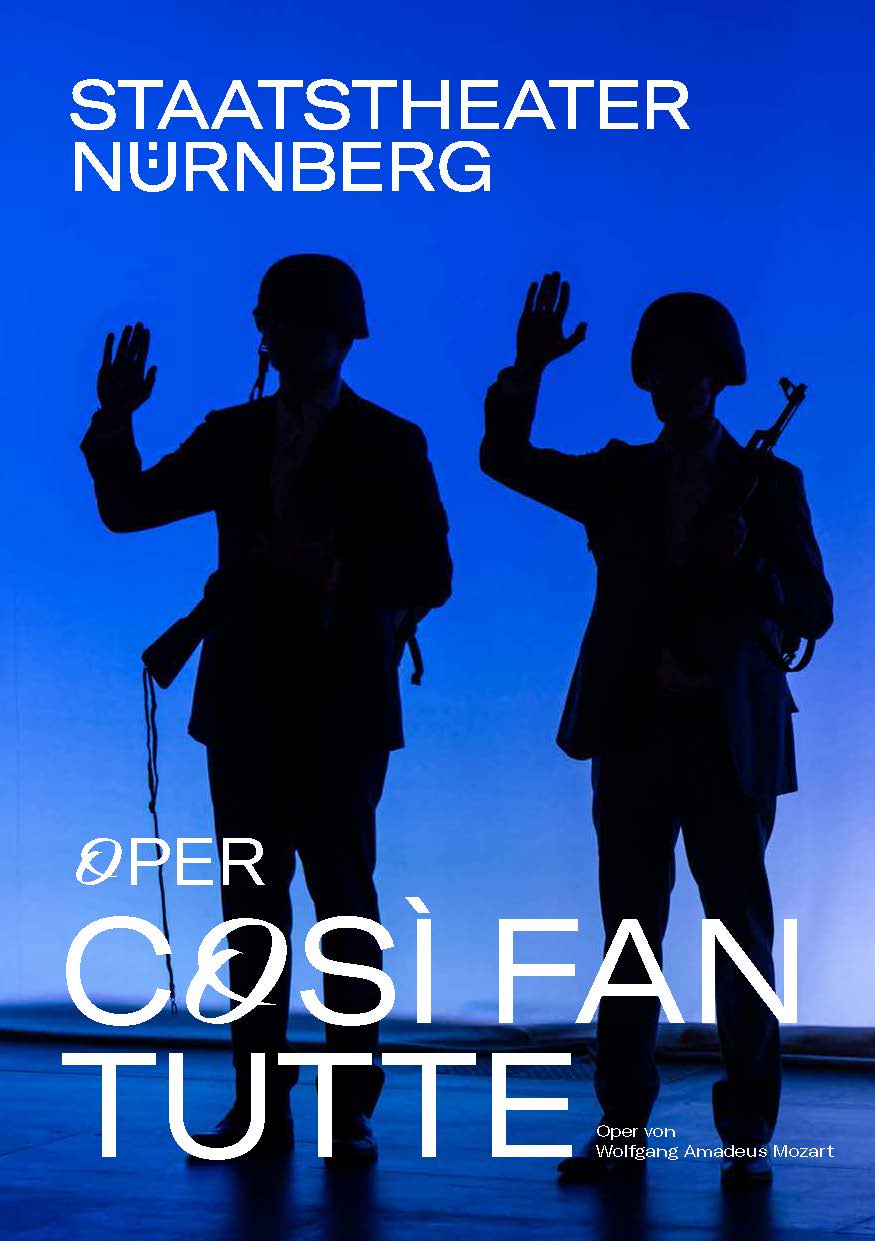

- Così fan tutte

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, Saison 2018/19 (Auszug)

- S. 13-19

Macht einfach die Augen auf!

Text: Georg Holzer

In: Così fan tutte, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, Saison 2018/19 (Auszug), Staatstheater Nürnberg, S. 13-19 [Programmheft]

Licht Ins Dunkel

Das Zeitalter der Aufklärung will alles genau wissen. Nachdem die Menschheit Jahrtausende lang in einem Nebel aus unbefragten Traditionen, Religiosität und Mystizismus herumgestochert hat, ist es nun Zeit, die Augen zu öffnen. Denn alles, was ist, muss sich auch erkennen und benennen lassen. Das ist die Mission des 18. Jahrhunderts, und das ist der Ausgangspunkt der Wette am Beginn von „Così fan tutte“. Angeregt oder sogar in Auftrag gegeben hat das Werk einer von Europas aufklärerischsten Monarchen, Kaiser Joseph II., der in Wien versuchte, liberale Ideen mit Katholizismus und habsburgischer Tradition in Einklang zu bringen, ein Experiment, das nicht viel länger dauerte als sein Leben. Er starb schon während der ersten Aufführungsserie von „Così fan tutte“ Anfang 1790.

Mozart starb nur zwei Jahre später in einer Phase großer Produktivität (etwas anderes gab es bei ihm auch gar nicht), aber auch relativer Erfolglosigkeit. Schon sehr bald darauf begann die Nachwelt, sich für seine Werke zu begeistern. Nur „Così fan tutte ossia La scuola degli amanti” hat sie erst einmal gehasst. Nicht oder nur selten die Musik – denn dass Mozart sich hier auf dem Höhepunkt seiner Meisterschaft bewegte, ist unüberhörbar. Aber gegen die Handlung von „Così“ hat das 19. Jahrhundert eine „moraltrompetende Allergie“ (P. Gülke) entwickelt. Wie konnte Mozart sein Genie nur an eine so läppische Beziehungskomödie verschwenden? Und wie könne er glauben, zwei Männer, die von ihren Geliebten Abschied nähmen, könnten kurz darauf verkleidet wieder vor ihnen auftauchen, ohne von ihnen erkannt zu werden? Das sei nun wirklich zu unglaubwürdig. Nur selten in der Literaturgeschichte wurde Boileaus Forderung nach der Wahrscheinlichkeit als wichtigster Bedingung einer gelungenen Fabel so oft herangezogen wie für die Kritik an „Così fan tutte“.

Gesellschaftliche Norm und Wirklichkeit

Dabei kann man mit gutem Grund daran zweifeln, ob die „Così“-Hasser des 19. Jahrhunderts so ganz aufrichtig waren. Entscheidender als eine etwas konstruierte Verkleidungsgeschichte war für ihre Ablehnung wohl etwas, das sie selbst noch gar nicht so klar sehen konnten: der Epochenbruch zwischen höfischer und bürgerlicher Kultur, der in der Französischen Revolution seinen Ausdruck gefunden hatte. Tatsächlich ist das 18. Jahrhundert ja auf den ersten Blick eine seltsame Epoche. Was das Nachdenken über den Menschen und die Gesellschaft betrifft, waren seine führenden Köpfe oft origineller und wagemutiger als das, was heutzutage gedacht und formuliert wird; politisch aber verharrte das 18. Jahrhundert noch in Verhältnissen, die schon damals rückwärtsgewandt, überlebt, ungerecht und grausam erschienen. Doch hatte das vorrevolutionäre Gesellschaftssystem immerhin einen großen Vorteil: Es war durch seine Starrheit berechenbar und bot eine klare moralische Orientierung, so klar, dass man selbst gegen sie verstoßen konnte, ohne den äußeren Rahmen in Unruhe zu versetzen. Man durfte einigermaßen ungestört über politische Alternativen zur aktuellen Ordnung nachdenken, weil man ja sowieso nichts ändern konnte.

Auch gesellschaftlich waren Norm und Wirklichkeit sehr verschiedene Dinge. Besonders deutlich erkennt man das auf dem Feld von Ehe und Liebe. Denn die Ehe hat im 18. Jahrhundert noch nicht primär etwas mit Neigung zu tun, sondern mit wirtschaftlichen Erwägungen und der Sicherung einer standesgemäßen Nachkommenschaft. Liebe und Sex sucht man sich anderswo. Das funktioniert, solange die Institution Ehe nicht infrage gestellt wird. Gerade weil das moralische System äußerlich so rigide ist, lässt es sich von Regelverstößen nicht beirren. Die Form existiert und ist stabil. Dass dieser Widerspruch zwischen Form und sozialer Wirklichkeit nicht ewig gut gehen konnte, ist im Rückblick klar. Aber lange genug hat er funktioniert. Vor diesem Hintergrund entstehen literarische und dramatische Werke, die sich mit der vermeintlichen „Natur“ des Menschen in Liebesangelegenheiten beschäftigen und von den Zeitgenossen als viel weniger skandalös angesehen werden als von den Lesern späterer Jahrhunderte: Laclos’ „Gefährliche Liebschaften“, die „Manon Lescaut“ des Abbé Prévost und natürlich die Theater-Liebesexperimente von Marivaux. Besonders diese letzten sind zum Vorbild von Lorenzo Da Pontes Libretto zu „Così fan tutte“ geworden. Die Literatur und noch mehr das Theater werden zu idealen Schauplätzen für diese Form der Verhaltensforschung. Denn man will eben alles wissen im Zeitalter der „lumières“, des Lichts: nicht nur alles über die Naturgesetze, alles über die politische Wissenschaft, sondern eben auch alles über den Menschen, seinen Charakter und sein Verhalten. Damals, lange vor Freuds Erfindung der Psychoanalyse, glaubt man noch, dass das nicht so schwer sein könne. Es muss eben nur die richtige Versuchsanordnung gefunden werden. Aber es ist bei Marivaux genauso wie später bei Mozart: Die Experimente zeigen nicht nur etwas, sie machen auch etwas mit den Versuchstieren. Niemand verlässt den Menschenversuch so, wie er hineingegangen ist.

Eine Lektion in C-Dur

Die Wette, mit der in „Così“ alles beginnt, ist eine klassische Schnapsidee. Don Alfonso, ein älterer Herr mit viel Zeit zum Nachdenken, ist genervt von der blinden Verliebtheit seiner Freunde Guglielmo und Ferrando. Er selbst hält nicht allzu viel vom weiblichen Geschlecht. Mag sein, dass er ein trauriger Aufklärer ist, weil er (wie es einige Inszenierungen nahe gelegt haben) bei der Kammerzofe Despina abgeblitzt ist, oder dass der Text, wie manche meinen, klare Hinweise darauf gibt, dass Don Alfonso homosexuell ist und die beiden Jünglinge lieber für sich hätte. Im Zeitalter der Aufklärung waren solche Psychologisierungen gar nicht nötig. Don Alfonso ist ein kritischer Geist, ein Zweifler, der aus der Beobachtung der Wirklichkeit eine Vermutung abgeleitet hat: Mit der ehelichen Treue bis zum Tod ist es nicht so weit her; manchmal reicht sie nicht mal bis zum Abend. Nun, bei einem guten Glas mit zwei verliebten, eitlen Angebern, bekommt er die Chance, seine Hypothese experimentell zu überprüfen. Zwar ist er sicher, dass es klappen wird, doch am Anfang sieht es nicht gut aus: Die erste Liebesattacke der vermeintlichen Herren aus Albanien wehren die beiden Damen empört ab. Das „finem lauda“ („Freut euch nicht zu früh!“) scheint Don Alfonso mehr zu sich selbst als zu den beiden Jungs zu sagen. Doch schon bald kommt sein Spiel in Gang. Die lebenslustige Dorabella ist die erste, die Despinas Lockrufen nachgibt und die Liebe so nimmt, wie sie kommt; schließlich wechselt auch Fiordiligi die Seiten, die zu Beginn des Stücks noch wie ein Fels fest zu ihrer Liebe stand. Don Alfonso hat sein Ziel erreicht. Es ging ihm nicht darum, jemanden zu demütigen, bloßzustellen und schlecht dastehen zu lassen. Was er durchgeführt hat, war der Untertitel der Oper: eine „scuola degli amanti“, Schule der Liebenden, in der sie gelernt haben, nicht ihre Einbildungen für Wahrheit zu nehmen, sondern die Realität anzusehen und zu verstehen. Und sie haben, in einem ganz sokratischen Sinn, durch eigene Erfahrung gelernt. Diese Lektion sitzt am sichersten. Alfonsos „Così fan tutte“ steht dann auch in C-Dur, der Tonart der Heiterkeit und des Lichts. Kein Hohn, nur Erkenntnis.

Die Komödie als Schule des Lebens

Die Komödie ist die bevorzugte Gattung des aufklärerischen Theaters. Während das Trauerspiel den Menschen zeigt, der am Walten höherer, irrationaler, von ihm unbeeinflussbarer Mächte zugrunde geht, zeigt die Komödie den Menschen beim fröhlichen Scheitern am Alltäglichen. Unser Erkenntnisgewinn liegt darin, dass wir uns in den Situationen auf der Bühne auch selbst befinden könnten. Die gute Komödie aber lässt hinter dem Spaß auch die Tragik des Scheiterns erahnen. In diesem Sinn ist „Così fan tutte“ eine brillante Komödie. Die Figuren bauen im 1. Akt Erwartungen an ihr eigenes Verhalten auf, denen sie nicht entsprechen können, und sorgen so für ihre eigene komische Fallhöhe. Guglielmo und Ferrando müssten ja eigentlich bei den Frauen verlieren, um ihre Wette zu gewinnen; ihre Eitelkeit und die Angst vor dem Erfolg des anderen treiben sie aber dazu, ihr Spiel mit vollem Einsatz zu spielen, die Gunst der Frauen zu gewinnen und damit die Gewissheit ihrer Treue – und natürlich die Wette – zu verlieren. Die beiden spielen also gegen sich selbst. Auch die Komik der nicht durchschauten Verkleidungen – nicht nur bei den beiden Liebenden, sondern auch bei Despina – funktioniert perfekt. Sicher müssten Fiordiligi und Dorabella die Geliebten nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit erkennen. Aber sie leben in einer ganz und gar imaginierten Welt und konstruieren sich die Realität, zu der sie keinen echten Bezug haben, aus eigenen Vorstellungen und Wünschen. Aus ihrer Umwelt kommt ihnen nur das wieder entgegen, was sie hineinprojiziert haben. „Così fan tutte“ erzählt von vier jungen Leuten, die sich einen bestimmten Lebensentwurf so fest vorgenommen haben, dass sie nichts mehr sehen können, was nicht zu ihm passt. Bis ihnen plötzlich ihre eigenen Gefühle dazwischen kommen. Vielleicht auch deshalb, weil sie in Wirklichkeit gar nicht so überzeugt sind, dass der Lebensentwurf der richtige für sie ist. Deshalb ist es auch plausibel, dass sie in den neuen Verehrern die Albaner sehen, als die sie sich ausgeben. Das ist ja Don Alfonsos Vorwurf an alle: Ihr seht nur das, was ihr sehen wollt. Macht einfach die Augen auf. Glaubt keiner Wirklichkeit, die ihr nicht zumindest selbst gefälscht habt.

Richtig falsche Paare

Die Hochzeiten am Ende des Stücks, in denen die ursprünglichen Paare wieder zueinander finden, lesen wir heute als Beweis dafür, dass die Konstellationen nicht stimmen. Wie kann, nach allem, was geschehen ist, Fiordiligi Guglielmo und Dorabella Ferrando heiraten? Ein Einwand, der Mozarts und Da Pontes Zeitgenossen seltsam vorgekommen wäre. Für sie waren die „richtigen“ Paare natürlich die, die von Anfang an füreinander bestimmt waren. Denn damit ist die äußere Ordnung hergestellt, und innerhalb dieser Ordnung hat man dann wieder die Freiheit, sich anders zu orientieren. Nur die Form muss gewahrt werden. Erst das 19. Jahrhundert, und wir Viktorianer in seinem Schlepptau, will die Form wieder mit Inhalt füllen. Dadurch wird das Ende von „Così fan tutte“ bedrohlich. Hinter dem „erfolgreichen“ Experiment werden die Wunden sichtbar, die es den Probanden geschlagen hat. Nur der Titel spendet (halben) Trost: Wenn es alle so machen, hat zumindest keiner einen Grund, sich über die anderen zu erheben. Und die Komödie kann weitergehen.

- Quelle:

- Così fan tutte

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, Saison 2018/19 (Auszug)

- S. 13-19

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe