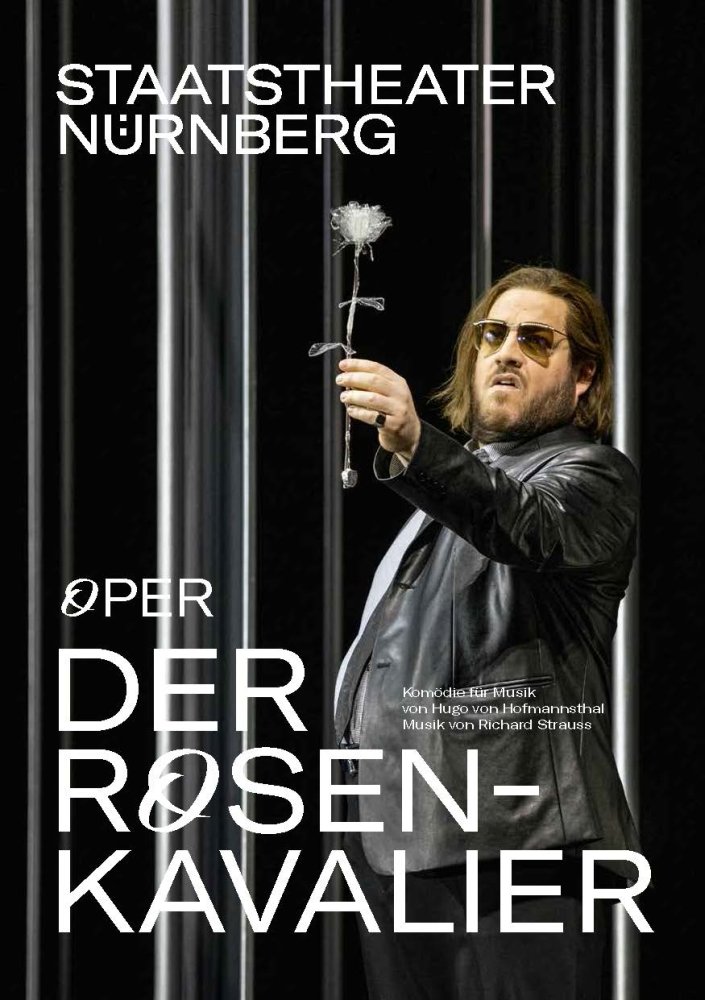

- Der Rosenkavalier

- Staatstheater Nürnberg

- Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal, Musik von Richard Strauss, Saison 2021/22 (Auszug)

- S. 21-26

Das Gewebe des Lebens

Text: Wiebke Hetmanek

In: Der Rosenkavalier, Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal, Musik von Richard Strauss, Saison 2021/22 (Auszug), Staatstheater Nürnberg, S. 21-26 [Programmheft]

Ihre Zusammenarbeit gilt als kongenial: Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss schrieben gemeinsam mehrere Opern und wurden, wie auch Mozart und sein Librettist Da Ponte, als Team begriffen, das sich gegenseitig zu künstlerischen Höchstleistungen inspirierte. Ihr Erfolg beruhte sicherlich nicht auf tiefempfundener Freundschaft oder einer übereinstimmenden Vorstellung von gutem Theater, im Gegenteil: Hofmannsthal warf Strauss wiederholt vor, trivial zu sein, während dieser meinte, den Dichter immer wieder aus künstlerischen Höhenflügen zurück in die Realitäten des Theaters holen zu müssen. Zum Glück fanden sie immer einen gemeinsamen Weg und schufen wie im Fall von „Rosenkavalier“ ein anspruchsvolles Meisterwerk, das dem „großen Haufen“ – wie Strauss das Publikum zu nennen pflegte – von Beginn an gefiel.

„Das non plus ultra an Einfachheit“

Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss hatten sich 1899 bei dem Dichter Richard Dehmel kennengelernt. Der Kontakt blieb locker bestehen, sie tauschten sich postalisch über diverse Stoffe und ein Ballettlibretto aus, bis sich Strauss schließlich entschied, Hofmannsthals Antikendrama „Elektra“ zu vertonen. Die Anpassung des Textes für das Libretto besorgte Strauss eigenständig, die erste wirklich gemeinsame Arbeit sollte erst das folgende Projekt werden. Nach den beiden dramatischen Opern „Salome“ und „Elektra“ schwebte Strauss ein „Lustspiel im Stile Mozarts“ vor. In ihren Briefen diskutierten die beiden verschiedene Möglichkeiten, „Semiramis“ hielt sich hartnäckig, und ein Casanova-Stoff tauchte immer wieder auf. Schließlich aber entwarf Hofmannsthal auf einem Spaziergang mit dem Diplomaten, Kunstmäzen und Schriftsteller Harry Graf Kessler ein Szenario, das im Wesentlichen die Grundzüge des späteren „Rosenkavaliers“ trug: „Simpel und verständlich: ein dicker älterer, anmaßender Freier, vom Vater begünstigt, wird von einem hübschen jungen ausgestochen – das ist ja das non plus ultra an Einfachheit.“ (Hofmannsthal) Diese „Einfachheit“ gibt es, wenn überhaupt, nur oberflächlich betrachtet. Das Libretto des „Rosenkavaliers“ weist nicht nur feingezeichnete Charaktere und spannungsreiche Situationen auf, sondern ist auch durchsetzt von literarischen und historischen Querverweisen und Anspielungen.

Zu schön, um wahr zu sein

Die Handlung spielt in Wien um 1740, zur Zeit von Kaiserin Maria Theresia also. Orte und Namen sind akribisch recherchiert, fast alle beiläufig erwähnten Sauraus, Hartigs oder Greifenklaus sind auf historische Vorbilder zurückzuführen. Hierarchie und Etikette sind von Geschichtsabhandlungen und Tagebüchern inspiriert. Allein der Brauch des Rosenkavaliers ist zu schön, um wahr zu sein: Hofmannsthal hat ihn erfunden.

Nicht nur die Spielzeit, das Rokoko des 18. Jahrhunderts, auch die Figuren referieren auf Mozart: Der pubertäre Octavian scheint wie Cherubino „in die Liebe verliebt“, und die Feldmarschallin sinniert im Stile der Gräfin Almaviva über die Vergänglichkeit. Selbst Ochs erinnert an einen gealterten Don Giovanni, doch seine Wurzeln liegen eher noch bei Molière, von dessen „Monsieur de Pourceaugnac“ sich Hofmannsthal die Figurenkonstellation abgeguckt hatte. Der Text der Sängerarie stammt ebenfalls von Molière, aus dessen Komödie „Der Bürger als Edelmann“, während die ganze Lever-Szene einem Stich von William Hogarth nachempfunden ist. Die Verkleidung Octavians als Mariandl verweist nicht nur auf „Figaros Hochzeit“, sondern auch auf einen galant-erotischen Roman von Jean-Baptiste Louvet de Couvray. Seine „Abenteuer des Chevalier Faublas“ erzählen, wie sich selbiger als Dame verkleidet nicht nur mit den Frauen amüsiert, sondern auch auf Kosten von deren Ehemännern. (Erinnern Sie sich: Aristide de Faublas in Abrahams Operette „Ball im Savoy“ stammt nach eigenen Aussagen von diesem Herzensbrecher ab – und dürfte damit wohl auch mit Octavian verwandt sein.) Hofmannsthals Text ist gespickt mit Querverweisen, und dennoch erschafft er eine ganz eigene „Rosenkavalier“-Welt, ein künstliches Rokoko-Wien, das zudem von einer spezifischen Sprache geprägt ist.

„Die Sprache ist in keinem Buch zu finden, sie liegt aber noch in der Luft.“

Hofmannsthals Libretto setzt sich zusammen aus echtem und ausgedachtem Wiener Dialektvokabular, aus veralteten Wendungen und Fremdwörtern, die sowohl Lokalkolorit als auch Historizität herstellen. Die eigentliche Meisterleistung liegt aber in der individuellen Abstufung: Jede Figur hat ihre eigene Sprache, die sie charakterisiert und ihren sozialen Stand widerspiegelt. Die Feldmarschallin spricht nahezu Hochdeutsch, während der Adlige vom Lande, Baron Ochs, Wiener Dialekt und Fremdwörter äußerst virtuos mischt; die italienischen Mafiosi Annina und Valzacchi sprechen ein deutsch-italienisches Kauderwelsch, das kaum zu verstehen ist, und der Notar verklausuliert sich in der Fachsprache seines Amtes.

Die Welt des „Rosenkavaliers“ ist eine künstliche, und sie erzählt weniger über das Zeitalter Maria Theresias als vielmehr über Menschen, deren festgefügtes Muster aus Hierarchien, Konventionen und Wahrheiten aus den Fugen zu geraten scheint – und damit befinden wir uns nicht nur im 18. Jahrhundert, sondern auch in der Entstehungszeit der Oper kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs – „denn es ist mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart, als man ahnt (Hofmannsthal)“.

„S’ist nunmal der Lauf der Zeit“

Hofmannsthal hat eine Komödie geschrieben, in der sich der bevorstehende Epochenwandel ankündigt: Der Geburtsadel im „Rosenkavalier“ ist verarmt und bittet, wie die drei adligen Waisen, um eine milde Gabe oder heiratet sich, wie Ochs, ins aufsteigende Bürgertum ein. Über kurz oder lang wird der Adel Geschichte sein und mit ihm der Typ Mann, der glaubt, sich kraft seiner Position alles erlauben zu können. Während 1918 die Monarchie abgeschafft wurde, ist der Niedergang der Ochse dieser Welt bis heute noch nicht abgeschlossen.

Zudem ist „Der Rosenkavalier“ auch eine „Coming-ofAge“-Geschichte: Sophie emanzipiert sich von ihrem Vaterhaus. „S’ist nunmal der Lauf der Zeit“, konstatiert die Feldmarschallin. Sie hat zwar im Gegensatz zu Ochs begriffen, was die Stunde geschlagen hat, aber steckt in den Konventionen fest: „Is eine wienerische Maskerad und weiter nichts.“ Sophie begreift ebenfalls und lässt sich nicht mehr alles bieten. Das „Non plus ultra an Einfachheit“ erweist sich bei näherem Hinsehen als ein fein gesponnenes Kammerspiel mit fünf Figuren und dem ganzen „Gewebe des Lebens zwischen ihnen“ (Hofmannsthal).

Das „Gewebe des Lebens“

Auf das „Gewebe dazwischen“ versteht sich auch Richard Strauss. Seine Musik entfaltet ein ähnliches Kaleidoskop von Zitaten, Anspielungen und motivischen Verknüpfungen wie Hofmannsthals Libretto. Dessen erfundener Sprache entspricht in der Musik der Einsatz des Walzers, der akustisch das Lokalkolorit erzeugt. Kritiker haben Strauss vorgeworfen, der Einsatz des Walzers sei historisch falsch. Schließlich sei er erst Ende des 18. Jahrhunderts entstanden und im 19. Jahrhundert allmählich populär geworden – und zwar als Tanz des Bürgertums. Strenggenommen hätte Strauss also Menuette statt Walzer komponieren sollen. Die wären dann zwar historisch korrekt gewesen, hätten aber mitnichten dieselbe nostalgische Wirkung wie der Walzer erreicht. Walzerklänge tauchen in jedem Akt auf, mal derb, mal sentimental, mal zart oder alles in einem wie beim „Lieblingsliedl“ von Ochs: Der Walzer ist eine sehr wandelbare Form, und Strauss setzt ihn kunstvoll für verschiedene Stimmungen ein.

Über zahlreiche Leitmotive, von denen die zauberhaften Akkorde der Rosenübergabe sicherlich die bekanntesten und eindringlichsten sind, stellt Strauss zudem ein Beziehungsgeflecht zwischen den Akten her. Über dem dichten Netz von Motivverknüpfungen und Kommentaren spielt sich die „Komödie für Musik“ ab: Strauss entwickelt einen Konversationsstil, in dem Rezitative, Ariosi und Ensembles fließend ineinander übergehen. Dass dieser Stil nicht so aufwühlend oder gar expressionistisch wie in den Vorgängeropern „Salome“ und „Elektra“ ist, wurde ihm vielfach vorgeworfen. Allerdings nicht vom Publikum, „vom großen Haufen“ – der feierte den „Rosenkavalier“ seit seiner Uraufführung am 26. Januar 1911 in Dresden.

„Krönen Sie ihr Lebenswerk!“

Schon ein Tag nach der Uraufführung kam „Der Rosenkavalier“ am Stadttheater Nürnberg zur Premiere. Der Intendant Richard Balder war ein Strauss-Fan der ersten Stunde, hatte auch bereits 1906 die brandaktuelle „Salome“ ins Programm genommen. Es gelang ihm sogar, den Komponisten persönlich als Dirigenten einer „Rosenkavalier“-Vorstellung zu gewinnen. Das erwies sich jedoch als Eigentor: Richard Strauss war derart entsetzt über das Niveau des Orchesters, dass er dem Oberbürgermeister Georg Ritter von Schuh im Oktober 1913 einen gepfefferten Brief schrieb: „Wie schon angedeutet habe ich seinerzeit bei Ihnen ein Orchester vorgefunden, das derart schlecht war, wie ich in meinem ganzen Leben – und ich habe die Orchester fast der ganzen zivilisierten Welt dirigiert – nur einmal eines vorgefunden habe.“ Strauss belässt es allerdings nicht bei bloßer Kritik, sondern hat auch Lösungen parat: „Ein Operninstitut, das einigermaßen bescheidenen künstlerischen Ansprüchen genügen soll, kann niemals ein Reinerträgnis abwerfen.“ Strauss fordert den Oberbürgermeister auf, das Orchester zu vergrößern, die Personalkosten zu übernehmen und jährliche Subventionen zu zahlen. „Greifen Sie hier mit machtvoller Hand ein, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, und krönen Sie durch die energische Sanierung der Theater- und Orchesterverhältnisse Ihr großes Lebenswerk!“

- Quelle:

- Der Rosenkavalier

- Staatstheater Nürnberg

- Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal, Musik von Richard Strauss, Saison 2021/22 (Auszug)

- S. 21-26

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe