In Flammen

Text: Maximilian Enderle

In: Magazin, Mai-Juli 2025, Oper Frankfurt, S. 12-13 [Publikumszeitschrift]

»Weinet, meine Trauerweiden! Weinet, Klee und Salbei. Man wird euch ermorden. Bach, man wird deine Stimme ersticken. Himmel, deine Dämmerungen entfärben. Erde, man stiehlt dir dein grünes Gewand. Empört euch!« Mit diesen Worten ruft Melusine die Natur zum Widerstand auf. Die Protagonistin von Aribert Reimanns gleichnamiger Oper kämpft darum, den Bau eines Schlosses auf dem Gelände ihres geliebten Parks zu verhindern. Am Ende scheitert ihre Mission jedoch am menschlichsten aller Gefühle: der Liebe.

Im Bund mit der Natur

Als Wesen, das aus dem Wasser kommt und Feuer bringt, wandelt die Figur der Melusine seit Jahrhunderten durch die europäische Literaturgeschichte. Eine erste Blüte erlebte sie im Spätmittelalter durch französische Autoren wie Jean d’Arras und Couldrette. Deren Erzählungen zeigten Melusine als glücksbringende Ahnin der Lusignans, verwiesen aber auch auf ihre rätselhafte Herkunft: Wer diese zu ergründen versuchte, riskierte Leib und Leben. Im 19. Jahrhundert wurde Melusine – ähnlich wie ihre Artgenossinnen Undine und Rusalka – als romantische Märchengestalt domestiziert. Erst zu Beginn des 20. Jahrhundert bekam ihr Mythos wieder seine ursprüngliche Abgründigkeit zurück: Während Surrealisten die morbide Grausamkeit beschrieben, die in der Begegnung mit einer Tiermenschgestalt wie Melusine liegen kann, wurde die Wasserfrau im Jugendstil zu einem Symbol für die bürgerliche Entfremdung von der Natur.

In diesem Sinne rezipierte auch der Dramatiker Yvan Goll den Melusine-Stoff. Der Anlass dafür war ein ganz persönlicher: Seit 1919 lebte der Autor in Paris in direkter Nachbarschaft zu einem romantisch verwilderten Park, den seine Ehefrau Claire als ihr »Traumreich« bezeichnete. Nahezu täglich hielt diese sich darin auf. Eines Tages traf Claire auf einen Landvermesser und erfuhr, dass der Park verkauft worden sei. Verzweifelt bat sie ihren Ehemann um Beistand im Kampf gegen die Immobilienmakler, woraufhin dieser antwortete: »Warum wendest du dich nicht an die Überirdischen der Natur? Du bist doch mit ihnen im Bund.«

Trotz dieser lakonischen Reaktion ließ sich Yvan Goll von den Geschehnissen um Claire und den Park für sein Theaterstück Melusine inspirieren. Obwohl bereits 1920 publiziert, wurde das Werk erst 1956 in Wiesbaden uraufgeführt. Einige Jahre später entdeckte der Dramatiker Claus H. Henneberg eine deutsche Ausgabe davon in der Auslage eines Antiquariats. Und schon nach wenigen Zeilen war er überzeugt, dass sich der Stoff ideal für eine Opernadaption eignete. Als Henneberg das Sujet Aribert Reimann vorschlug, war dieser allerdings so sehr mit seiner Vertonung von Strindbergs Traumspiel beschäftigt, dass er ablehnte. 1968 wurde der Melusine-Stoff seitens der Deutschen Oper Berlin dann erneut an den Komponisten herangetragen – diesmal mit Erfolg: Reimann erkannte das ungeheure theatrale Potenzial von Golls Drama und machte sich gemeinsam mit Henneberg umgehend an die Arbeit.

Eine Umwelt-Oper?

Die Uraufführung von Melusine fand 1971 bei den Schwetzinger Festspielen statt. Wie sehr das Werk den Zeitgeist der 70er Jahre treffen würde, konnten Reimann und Henneberg damals nur bedingt ahnen. 1972 veröffentlichte der Club of Rome seine berühmte Publikation Die Grenzen des Wachstums, worin die ökologischen Folgen des globalen Kapitalismus minutiös beschrieben wurden. Angefacht durch die Skepsis gegenüber der Atomkraft und einer immer stärker sichtbaren Umweltzerstörung, gründeten sich im weiteren Verlauf des Jahrzehnts zahlreiche ökologische Initiativen.

Auch auf die Rezeption von Reimanns Oper hatten diese Entwicklungen ihren Einfluss. So wurde Melusine ab den 1980er Jahren gemeinhin als »Umwelt-Oper« interpretiert. Für den Librettisten Claus Henneberg deckt dies aber nur einen Aspekt ihres Gehalts ab. Rückblickend äußerte er: »Wer sich von der Kunst eine handliche Lebensunterweisung verspricht, mag diese Oper als ein ökologisches Sujet betrachten. Dabei ist sie viel mehr als das, bleibt sie, wie in ihrer literarischen Form, ambivalent.« Gerade die innerpsychologische Entwicklung der Protagonistin steht dabei quer zu einer eindimensionalen politischen Lesart. So beschreibt Henneberg, dass Melusine während ihres unerbittlichen Kampfes für die Natur primär um sich selbst kreist und erst in der Begegnung mit dem Grafen von Lusignan ein ernstzunehmendes Gegenüber findet. Ihre Selbstbezogenheit legt Melusine also just in dem Moment ab, in dem sie eine Liebesbeziehung mit ihrem erklärten Feind eingeht.

Der Welt entrückt

Reimanns Partitur vollzieht diesen Prozess von Melusines »Menschwerdung« nach: Während ihre Gesangslinien im ersten Teil von flirrenden, mitunter sprunghaften Koloraturen geprägt sind, findet Melusine im Kontakt mit dem Grafen zu einem reiferen, lyrischen Ausdruck. Das ausgedehnte Liebesduett zwischen den beiden erinnert in seiner entrückten Innerlichkeit an den zweiten Akt von Wagners Tristan und Isolde: Vergessen scheinen die Zwänge einer bürgerlichen Welt, die Reimann mit eng gesetzten Clustern und einem operettenhaften Wiederholungszwang in Klänge fasst. Vergessen scheint auch die Prophezeiung der Waldnymphe Pythia, die Melusine ein tödliches Ende vorhergesagt hatte, falls sie sich jemals verlieben sollte.

Als Pythia die enge Verbindung zwischen Melusine und dem Grafen erkennt, setzt sie dessen Schloss in Flammen. Während sich Melusine für den Tod an der Seite ihres Geliebten entscheidet, bestaunen ihr Ehemann Oleander und ihre Mutter Madame Lapérouse schaulustig den lodernden Brand. Schließlich müssen die beiden mitansehen, wie die verkohlten Leichen von Melusine und dem Grafen herbeigeschafft werden. Ob sich das materialistische Weltbild von Oleander und Lapérouse durch diesen Schock nachhaltig ändert, lässt Aribert Reimanns Oper allerdings offen.

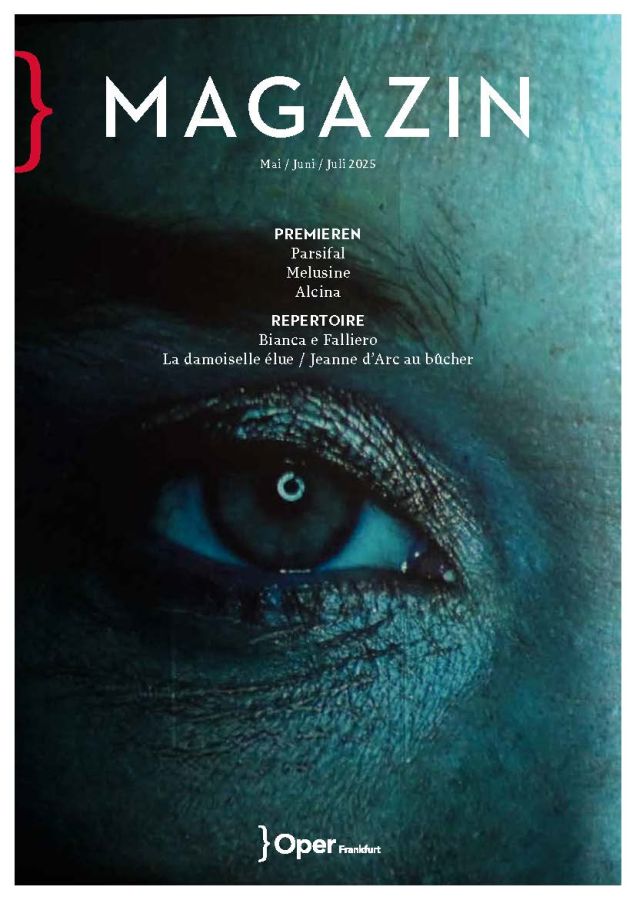

MELUSINE

Aribert Reimann 1936-2024

Oper in vier Akten / Text von Claus H. Henneberg nach Yvan Goll / Uraufführung 1971, Schlosstheater, Schwetzingen / In deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln

FRANKFURTER ERSTAUFFÜHRUNG Freitag, 6. Juni, Bockenheimer Depot

VORSTELLUNGEN 8., 11., 13., 15., 17., 22., 25. Juni

MUSIKALISCHE LEITUNG Karsten Januschke INSZENIERUNG Aileen Schneider BÜHNENBILD Christoph Fischer KOSTÜME Lorena Díaz Stephens LICHT Olaf Winter DRAMATURGIE Maximilian Enderle

MELUSINE Anna Nekhames PYTHIA Zanda Švēde MADAME LAPEROUSE Cecelia Hall OLEANDER Jaeil Kim GRAF VON LUSIGNAN Liviu Holender GEOMETER Dietrich Volle MAURER Frederic Jost ARCHITEKT Andrew Kim° OGER Morgan-Andrew King°

°Mitglied des Opernstudios