- Der fliegende Holländer

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Richard Wagner, Saison 2024/25

- S. 15-16

Sandwike im Bermudadreieck

Eine Selbstbefragung zum Inszenierungskonzept

In: Der fliegende Holländer, Oper von Richard Wagner, Saison 2024/25, Staatstheater Nürnberg, S. 15-16 [Programmheft]

Von der Titelfigur in Richard Wagners romantischer Oper erfah ren wir die Nationalität, aber nicht seinen bürgerlichen Namen. Wer ist der Fliegende Holländer in unserer Inszenierung?

Wir haben Wagners Libretto wörtlich genommen: ein bleicher Mann mit dunklem Bart in schwarzer, spanischer Tracht. Historisch führt seine Figur zurück in die Zeit der Konquista – zu Seefahrern wie Vasco da Gama, Missionaren und Kolonialherren, die auf den Weltmeeren und in der sogenannten Neuen Welt Schuld auf sich luden. Zwar verlegte Wagner den ersten Aufzug in die norwegischen Fjorde, doch das scheinbar harmlose Lied vom Südwind, das Dalands Mannschaft singt, enthält noch Hinweise auf Mitbringsel vom „Mohrenstrand“ – ein Ausdruck, der koloniale Gewalt und Ausbeutung andeutet, ohne sie auszusprechen. Edelmetalle? Gewürze? Versklavte Menschen? Die Ruchlosigkeit, die mit dem Holländer in Wagners Musik auftaucht, lässt keinen Zweifel: An der Fracht dieses Geisterschiffs klebt Blut.

Was will Daland von ihm? Worin besteht der Handel um dessen Tochter?

Daland stammt aus einer anderen Zeit als der Holländer, er ist ein Mann des 19. Jahrhunderts – kapitalistisch orientiert, erfolgsgetrieben. In der Ehe seiner Tochter mit dem ominösen Fremden sieht er nicht nur die Aussicht auf materielle Bereicherung, sondern auch auf Arbeitskraft für seine Produktionsstätte. Er ist so begeistert vom vermeintlich guten Geschäft, dass er die Sagengestalt des verfluchten Seefahrers gar nicht erkennt – obwohl in seinem Wohnzimmer ein Porträt des Holländers hängt.

Wo ist Daland zuhause und was produziert er?

In unserer Inszenierung lebt Dalands Familie nicht mehr in Skandinavien, sondern als Nachkommen europäischer Siedler im karibischen Raum. Daland betreibt eine Zuckerproduktion – ein Verweis auf die ausbeuterische Plantagenökonomie der Kolonialzeit. Die körperliche Arbeit findet draußen statt, auf den Zuckerrohrfeldern – in der unsichtbaren Sphäre des Geisterchors. Drinnen singen die Damen das alte Lied vom Spinnrad nur noch aus Langeweile, schwitzend in der feuchten Tropenhitze, stets auf der Suche nach kleinen Sensationen oder dem nächsten Zuckerkick.

Und Senta – Wagners „Weib der Zukunft“? Ihr ganzes Denken kreist darum, den Fliegenden Holländer durch ewige Treue zu erlösen …

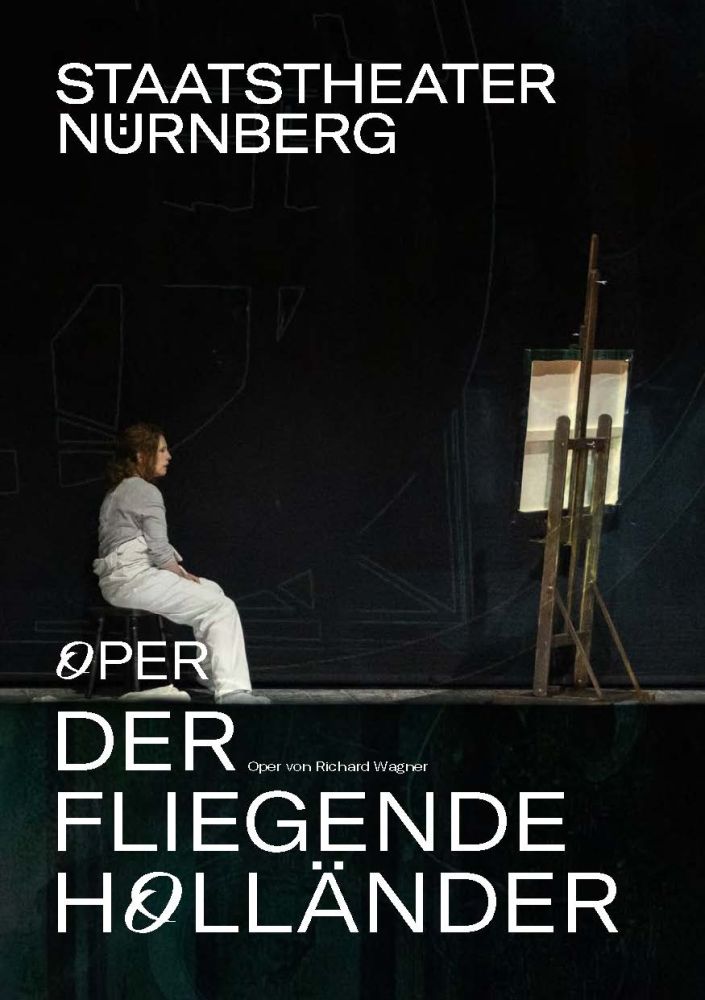

Sentas totale Selbstaufopferung für einen Mann ist psychologisch schwer nachzuvollziehen und wirkt auf den ersten Blick schrecklich unemanzipiert. In unserer Lesart ist sie jedoch keine passive Märtyrerin, sondern eine radikal unangepasste Figur. Sie ignoriert das banale Gerede der anderen und widmet sich obsessiv dem Bild des Holländers – an dem sie in unserer Inszenierung unablässig malt. So wird Wagners musikalischer Subtext zum Ideenstrom in Sentas Kopf. Als Schöpferin hat nur sie die Macht, den Fliegenden Holländer sterben zu lassen – indem sie ihn loslässt.

Inspiration für diese Senta waren surrealistische Malerinnen wie Leonora Carrington oder Frida Kahlo ebenso wie die hellsichtigen Frauenfiguren aus den Romanen von Isabel Allende oder Gabriel García Márquez, in deren Welten das Magische jederzeit in der Realität auftauchen darf – und umgekehrt.

Das „Holländer“-Team

- Quelle:

- Der fliegende Holländer

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Richard Wagner, Saison 2024/25

- S. 15-16

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe