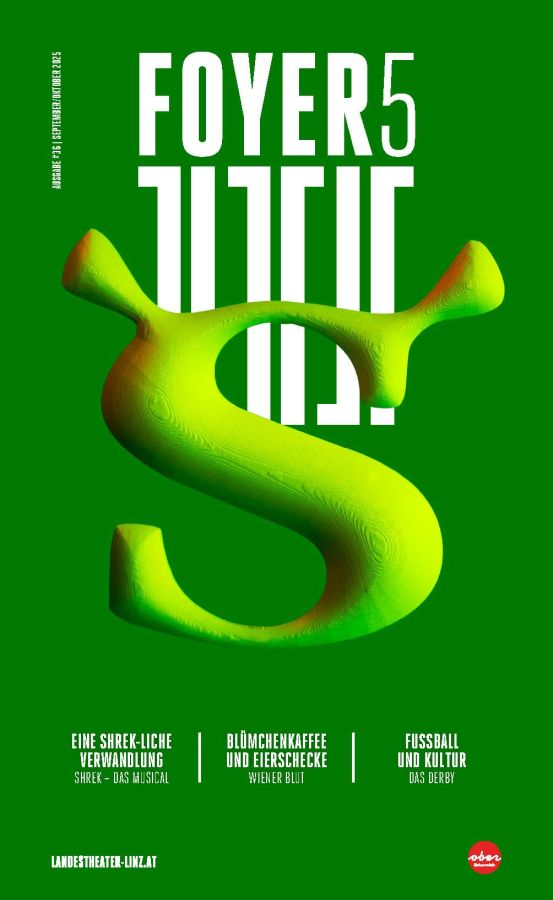

- Foyer5

- Landestheater Linz

- #36 | September / Oktober 2025

- S. 18-21

Die Erfindung von Traditionen

Oder was haben die Baschkiren mit dem "Rosenkavalier" gemein?

Text: Christoph Blitt

In: Foyer5, #36 | September / Oktober 2025, Landestheater Linz, S. 18-21 [Publikumszeitschrift]

Es ist einer der zahlreichen Höhepunkte der Rosenkavalier-Partitur von Richard Strauss: Die Überreichung der silbernen Rose durch den Grafen Octavian an Sophie, die Braut des Baron Ochs auf Lerchenau. Hier schlägt nicht nur das Herz der jungen Braut, sondern auch das jedes Opernliebhabers und jeder Opernliebhaberin höher. Das ist auch kein Wunder, denn die Szenerie ist einfach zu schön, wenn Octavian – wie es im Libretto heißt – „ganz in Silberstück wie ein heil’ger Engel“ gekleidet, nach einer groß angelegten instrumentalen Steigerung zu einem strahlenden Fis-Dur Akkord des vollen Orchesters mit der Rose in der Hand auf einmal vor Sophie steht.

Die erfundene Tradition der silbernen Rose

Das Textbuch von Hugo von Hofmannsthal suggeriert, dass man hier einer in den Kreisen der Wiener Aristokratie des 18. Jahrhunderts üblichen Zeremonie beiwohnt. Diese verlangt, dass vor dem ersten Besuch des Bräutigams im Hause der Braut ein anderer Kavalier ehrwürdiger Abstammung der Verlobten eine silberne Rose überreicht und damit das Erscheinen ihres Zukünftigen ankündigt. Da sich Hofmannsthals Text nicht zuletzt durch die häufige Verwendung von Wörtern und Formulierungen des Wiener Dialekts den Anschein des Authentischen gibt, ist man ebenfalls gewillt zu glauben, dass die Rosenzeremonie während der Zeit des Rokokos auch wirklich praktiziert worden ist. Doch weit gefehlt: Denn genauso wie das Libretto mit seinen lokalen Färbungen in den Reden der Personen in einer von Hofmannsthal frei erfundenen Wienerischen Kunstsprache verfasst ist, hat sich der Autor auch die Zeremonie um die silberne Rose selbst ausgedacht.

Ethnologische Spuren in der Opernwelt

Doch was sich den Anschein einer hochadeligen Gepflogenheit des galanten Zeitalters gibt, verweist gleichzeitig auf uralte bei Stammesvölkern gepflegte Rituale. Viele von diesen findet man in dem Buch Übergangsriten des französischen Ethnologen Arnold van Gennep beschrieben. Dieses Werk erschien erstmals im Jahre 1909, also genau zu der Zeit, als Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal erste Überlegungen zu ihrem gemeinsamen Rosenkavalier-Projekt anstellten. Van Genneps Buch jedenfalls stieß damals in intellektuellen Kreisen auf großes Interesse, sodass nicht auszuschließen ist, dass auch Hofmannsthal auf diesen späteren Klassiker der ethnologischen Literatur aufmerksam geworden ist. Auf alle Fälle berichtet van Gennep in seinem Kapitel über Verlobungs- und Heiratsriten von den Gepflogenheiten des am russischen Ural ansässigen Volksstammes der Baschkiren. Dort ist es einem Bräutigam erst gestattet, das Haus der Braut zu betreten, nachdem Verwandte oder Freunde des Mannes der Brautfamilie Geschenke überbracht haben.

Archaische Rituale im Gewand des Rokokos

Man mag bei einer Oper wie dem Rosenkavalier mit ihrer stilisierenden und ästhetisierenden Sprache, ihrer raffinierten Musik und ihrer in der Kunstwelt eines imaginären Rokokos angesiedelten Handlung nicht unbedingt an archaische Rituale von fernen Stammesvölkern denken. Gleichwohl ist dieses Vorgehen, sich bewusst oder unbewusst aus einem Reservoir uralter Gepflogenheiten zu bedienen, um Traditionen neu zu erfinden, symptomatisch für einen Menschen wie Hugo von Hofmannsthal. Denn der Dichter hing an dem geordneten Wiener Kosmos der österreichischen Monarchie. Seine Tragik war jedoch, dass er wusste, dass diese aristokratisch geprägte Gesellschaftsform in den modernen Zeiten, in die er hinein geboren worden ist, keinen Bestand haben würde. Und so versuchte er, diese vom Untergang bedrohte Welt mit seinen Werken im Allgemeinen und mit der Erfindung von Traditionen wie der Rosenüberreichung im Besonderen zwar nicht künstlich, aber doch in und mit seiner Kunst am Leben zu erhalten.

Erfundene Rituale als politische Strategie

Damit war Hofmannsthal freilich zur damaligen Zeit nicht allein. So schickten sich viele europäische Fürstenhäuser an, im Nachgang zu den revolutionären Unruhen um die Mitte des 19. Jahrhunderts, das Hofzeremoniell und damit die eigene Herrschaft neu zu legitimieren. Das stand natürlich in einem eklatanten Widerspruch zu den gesellschaftlichen Entwicklungen jener Jahre, in denen ein demokratischer Aufbruch ebenso wenig aufzuhalten war wie die fortschreitende Industrialisierung und Technisierung der Welt. Durch die dort praktizierte Paradoxie von erfundenen Traditionen wurde aber an den Fürstenhöfen auch die Abfolge der Zeiten aufgehoben. Denn nun wurden Fiktiv-Historisches, reale in der Vergangenheit verwurzelte Gepflogenheiten, die Angst vor den künftigen Entwicklungen oder gar ein Ausblenden der Zukunft zu einer Gegenwart zusammengesetzt, die durch diese irreale Kombination schon im Moment des Erlebens wie aus der Zeit gefallen wirken musste. Solche Entwicklungen konnten im politischen Leben nachgerade fatal sein, weil sie die gesellschaftlichen Realitäten ignorierten. Hofmannsthal aber führt in seiner Kunst auch vor, dass dieser Dialog unterschiedlicher Epochen und dieses Spiel mit verschiedenen Zeit- und Bedeutungsebenen immer auch dazu dienen kann, sich der Vergänglichkeit aller Werte bewusst zu werden. Daraus sollte dann die Notwendigkeit abgeleitet werden, dem drohenden Wertevakuum durch ein ethisch verantwortungsvolles Handeln entgegenzuwirken.

DER ROSENKAVALIER

Komödie für Musik von Richard Strauss

Hermann Schneider (Regie)

Markus Poschner (Musikalische Leitung)

Mit Erica Eloff, Adam Kim, Fenja Lukas, Dominik Nekel u. v. m.

Ab 4. Oktober 2025 Großer Saal Musiktheater

- Quelle:

- Foyer5

- Landestheater Linz

- #36 | September / Oktober 2025

- S. 18-21

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe