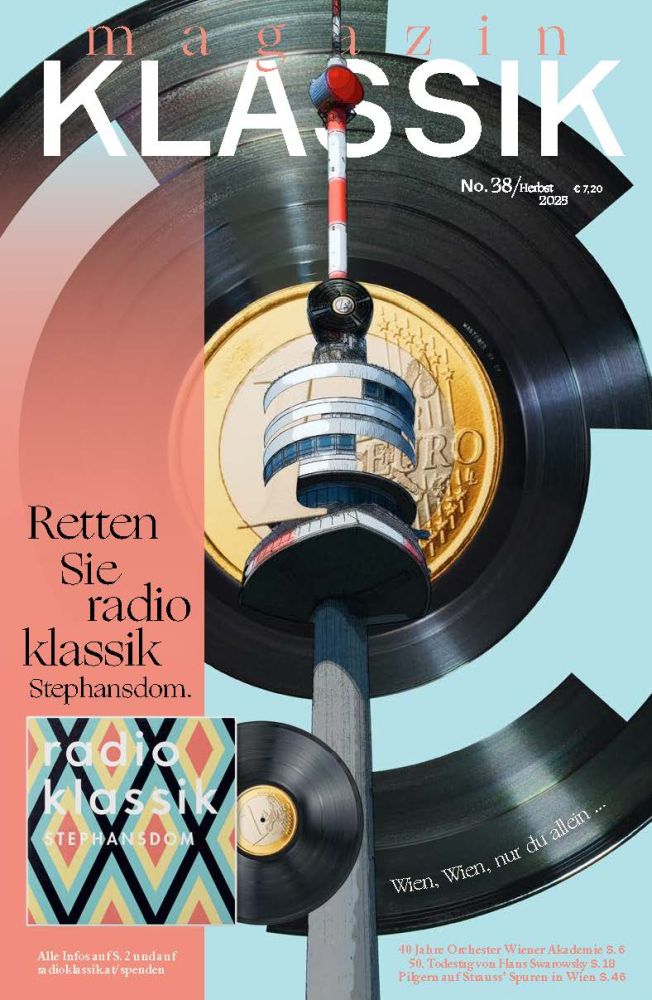

- Magazin Klassik

- Radio Klassik Stephansdom

- # 38 | Herbst 2025

- S. 20-22

Hans Swarowsky. Wahrung der Gestalt, Bewahrung des Geistes

Zum 50. Todestag eines Dirigenten, der mehr war als ein Lehrer

Text: Christoph Wellner

In: Magazin Klassik, # 38 | Herbst 2025, Radio Klassik Stephansdom, S. 20-22 [Hörermagazin]

Es gibt Namen, die in der Musikgeschichte wie Leuchtfeuer wirken – nicht durch Lautstärke, sondern durch Klarheit. Hans Swarowsky war ein solcher Name. Und ist es geblieben. Fünfzig Jahre nach seinem Tod am 10. September 1975 ist es nicht nur legitim, sondern notwendig, sich dieser Künstlerpersönlichkeit erneut zuzuwenden. Nicht aus nostalgischer Verklärung, sondern aus dem Bedürfnis heraus, Maßstäbe zu erkennen, wo heute oft nur Meinungen kursieren. Maßstäbe, wie sie Swarowsky in seinem Denken, seinem Dirigat und nicht zuletzt in seiner Lehre gesetzt hat.

Dass man über einen Dirigenten ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod noch spricht, ist an sich schon bemerkenswert. „Wie viele fallen Ihnen ein, von denen das der Fall ist?“, fragt Manfred Huss, Dirigent, Swarowsky-Schüler und Herausgeber der neu erschienenen erweiterten Ausgabe von Swarowskys Buch „Wahrung der Gestalt“. Die Antwort bleibt unausgesprochen – weil sie sich von selbst versteht. Es ist eine Handvoll. Und Swarowsky gehört dazu. Doch wer war dieser Mann, der in Wien als Lehrer verehrt, als Dirigent aber lange unterschätzt wurde? Der mit über 600 Schülern eine ganze Generation prägte, aber selbst nie den Nimbus des Stardirigenten suchte? Der Mahler in Wien seit 1957 wieder salonfähig machte, aber in den eigenen Reihen auf Widerstand stieß?

Geboren 1899 in Budapest, war Swarowsky ein Mann der Widersprüche – oder besser: der Unbequemlichkeiten. Er war ein Intellektueller mit musikalischem Instinkt, ein Pragmatiker mit ethischem Rückgrat, ein Mann mit künstlerischer Vision. In Wien, wo er nach dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle im Musikleben spielte, war er dennoch nie unumstritten. „Er war ein kampflustiger Mann, der gerne gegen den Strom geschwommen ist“, erinnert sich Manfred Huss. „Und damit ist er (musikalisch) auf sehr viel Widerstand gestoßen.“

Dieser Widerstand kam nicht nur von außen, sondern oft aus den eigenen Reihen. Swarowsky forderte – nicht nur seine Studenten, sondern auch die Orchester. Er stellte Gewohnheiten infrage, rüttelte an vermeintlichen Traditionen und ließ sich nicht beirren, wenn ihm dafür Unverständnis oder gar Ablehnung entgegenschlug. „Das war der typische frustrierte Musiker, der nicht mehr so spielen konnte, wie er es gewohnt war“, so Huss über die Reaktionen mancher Orchestermitglieder. Swarowsky wollte nicht das Bequeme, sondern das Richtige. Und das war nicht immer populär.

Hinzu kam der Wiener Neid – eine Konstante im kulturellen Klima der Stadt. Dass jemand sowohl ein brillanter Lehrer als auch ein exzellenter Dirigent sein konnte, passte nicht ins gängige Raster. „Es darf ein Mensch einfach nicht zwei Sachen sehr gut können“, bringt es Huss auf den Punkt. Und so wurde Swarowsky in Wien zwar als Pädagoge gefeiert, als Dirigent aber oft kleingeredet – ein Missverständnis, das bis heute nachwirkt. Dabei war Swarowsky als Dirigent alles andere als ein Nebendarsteller. Zwischen 1945 und 1975 dirigierte er allein in Wien rund 500 Aufführungen – eine Zahl, die für sich spricht. Er war Chef der Wiener Symphoniker, leitete die Grazer Oper, dirigierte seit 1959 an die 200 Abende an der Staatsoper und war regelmäßig Gast bei internationalen Orchestern von Los Angeles bis Berlin. Und doch blieb sein Ruf als Dirigent hinter seinem Ruf als Lehrer zurück.

Warum? Vielleicht, weil er nie den Weg des Glamours suchte. Vielleicht, weil er sich weigerte, sich dem Starkult zu unterwerfen. Vielleicht aber auch, weil er als Lehrer schlicht zu gut war. Seine Dirigierklasse an der Wiener Musikhochschule war legendär. Über 600 Schüler gingen aus ihr hervor, darunter Namen wie Claudio Abbado, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Adam und Iván Fischer – eine Liste, die sich liest wie ein Who’s who der internationalen Dirigentenszene. Und doch war Swarowsky mehr als ein Lehrer im klassischen Sinn. Er war ein Mentor, ein Impulsgeber, ein intellektueller Sparringspartner. „Einen Swarowsky-Schüler erkennt man an zwei Dingen“, sagt Huss. „An der Schlagtechnik – und an der stilistischen Klarheit.“ Und an der Haltung, möchte man hinzufügen. Denn für Swarowsky war Musik nie nur Klang, sondern immer auch Ethik.

Was heute unter dem Begriff „historisch informierte Aufführungspraxis“ firmiert, war für Swarowsky gelebte Selbstverständlichkeit – lange bevor es zum Trend wurde. In seinen Schriften, aber auch in seinen Interpretationen, finden sich zahlreiche Hinweise auf eine Auffassung von Musik, die sich an Quellen, an Stil und an Struktur orientiert. „Wenn Sie sein Buch lesen, da steht alles drinnen, was historische Aufführungspraxis eigentlich ausmacht“, so Huss. „Von der Artikulation bis zu den Tempi.“ Ein Beispiel dafür ist seine Aufnahme der Matthäuspassion – mit kleiner Orchesterbesetzung, Kammerchor und eigens gebautem Orgelpositiv. „Das war absolut eine historisch wichtige Aufnahme“, betont Huss. „Sie hat vieles, was danach gekommen ist, eigentlich vorweggenommen.“ Leider ist sie kaum mehr im Handel erhältlich – ein Umstand, der symptomatisch für das Schicksal vieler Swarowsky-Dokumente ist.

Umso bedeutender ist die neue Fassung seines Buches „Wahrung der Gestalt“, das nun in einer erweiterten und überarbeiteten Neuausgabe vorliegt. Herausgegeben von Manfred Huss, umfasst es nun 700 Seiten – mehr als doppelt so viele wie die Erstausgabe von 1979. „Swarowsky hat immer vorgehabt, ein Buch zu schreiben“, erzählt Huss. „Der ursprüngliche Gedanke dazu entstand gemeinsam mit Richard Strauss.“ Daraus wurde nichts – aus Zeitgründen. Doch Swarowsky hinterließ eine Fülle an Artikeln, Notizen, Skizzen. Aus diesem Material entstand „Wahrung der Gestalt“ – ein Titel, der Programm ist. Denn für Swarowsky war die Gestalt eines Werkes nicht verhandelbar. Sie zu wahren bedeutete, sie zu verstehen – und sie zu respektieren.

Die neue Ausgabe enthält über 250 Notenbeispiele, viele davon erstmals in Partitur, sowie über 1.000 Fußnoten, die das Verständnis erleichtern sollen. „Swarowsky-Texte haben eine geistige Spannweite, die ein Bildungsniveau erfordert, das heute wenige haben“, sagt Huss und ergänzt: „Vor allem junge Studierende!“ Umso wichtiger war es, das Buch didaktisch aufzubereiten – ohne es zu vereinfachen. Neu hinzugekommen sind auch Kapitel, die auf den Ursprung des Buches mit Richard Strauss zurückgehen: „Gedanken von Richard Strauss zum Dirigenten“, „zum Tempo“, „zu Mozart“. Es sind Notizen, die Swarowsky sich gemacht hat – stichwortartig, präzise, aufschlussreich. Sie zeigen einen Strauss, der sich intensiv mit Fragen der Interpretation beschäftigte. „Es ist nicht zum Durchlesen gedacht“, sagt Huss. „Aber man kann sich herausnehmen, was einen interessiert.“ Und das ist viel. Denn das Buch ist nicht nur ein musiktheoretisches Kompendium, sondern auch ein kulturhistorisches Dokument – es ist ein „intellektuelles Mosaik“. Und es erzählt von einer Zeit, in der Musik noch als geistige Disziplin galt.

Radiotipp

Schwerpunkt zum 50. Todestag von Hans Swarowsky

8.-14. September 2025

Buchtipp

Hans Swarowsky, Wahrung der Gestalt, herausgegeben von Manfred Huss

Universal Edition, ISBN: 9783702401382, 312 Seiten, 54,95 €

- Quelle:

- Magazin Klassik

- Radio Klassik Stephansdom

- # 38 | Herbst 2025

- S. 20-22

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe