Eine Wette ohne Ausgang

Text: Zsolt Horpácsy

In: Magazin, August - Oktober 2025, Oper Frankfurt, S. 6-7 [Publikumszeitschrift]

Aus heutiger Sicht mag es absurd erscheinen, dass Così fan tutte, der letzte Teil der Trilogie aus der Zusammenarbeit von Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo Da Ponte, bis in die 1920er Jahre zu den meistkritisierten und missverstandenen Werken des Repertoires gehörte. Der leidenschaftliche Mozart-Verehrer und -Dirigent Richard Strauss beklagte noch 1910, dass Così fan tutte »mancherlei Schicksale erleben musste und unter allen Opern Mozarts von Bühnenleitern und Publikum eigentlich immer als Stiefkind behandelt wurde«. Dabei galt das einfache Handlungsschema des Librettos zu Mozarts Zeiten als gängiges Muster in der Literatur. Der Charme der Commedia dell’arte und die Verwandtschaft zum damaligen Bestseller Die gefährlichen Liebschaften von Choderlos de Laclos oder den erotischen Komödien von Pierre Carlet de Marivaux entsprachen perfekt dem Zeitgeist des 18. Jahrhunderts. Auch die Idee, die Treue zum Gegenstand einer Wette zu machen, war geradezu abgedroschen: Sie taucht in Boccaccios Decamerone ebenso wie später in Shakespeares Cymbeline und sogar in einer Episode von Cervantes’ Don Quijote auf. Um eine vorgetäuschte Abreise und Rückkehr in Verkleidung geht es auch in mehreren Kapiteln von Ariostos Orlando furioso, in dem wir Fiordiligi, Doralice und Firodespina, drei direkten Namens verwandten des Così-Damenensembles begegnen.

Gefühlswelten

Die Grundmotive des Librettos waren also weder neu noch verstörend. Mozart und Da Ponte blieben damit auf dem Boden einer handfesten Komödientradition. Im Gewand der gepflegten Unterhaltung entwickelten sie eine besondere Nähe zu den Figuren. Ihr »heiteres Drama« (dramma giocoso) stellte sechs Menschen, ihre Sehnsüchte, Zweifel und auch ihre Schattenseiten in den Mittelpunkt. In der schonungslosen Darstellung der Gefühlswelten eröffnete Così fan tutte neue Dimensionen und sorgte jahrhundertelang für Irritationen.

Das Werk geht auf eine Idee von Kaiser Joseph II. zurück, der Mozart im Sommer 1789 mit einer neuen Komposition beauftragte. Die Briefe des Komponisten aus dieser Zeit gewähren einen erschütternden Einblick in seine desolate finanzielle und persönliche Lage: Die verzweifelte Korrespondenz zeichnet ein düsteres Bild von seinem letzten Lebensabschnitt, in dem Così fan tutte entstand, und liefert mögliche Erklärungen für manche rätselhafte und dunkle Farbe der Partitur.

Finanzielle Notlage und gesellschaftliche Ausgrenzung waren der Preis dafür, dass Mozart seinen Lebensunterhalt als freischaffender Künstler zu verdienen versuchte. Ohne eine feste Anstellung war er immer mehr von einem zahlenden Abendpublikum abhängig und wollte seinen Zuschauer*innen diesmal mit einer Beziehungskomödie entgegenkommen. Geschwächt durch soziale Isolierung und die Intrigen seiner Kollegen war Mozart nach 1788 bis zu seinem Tod auch gesundheitlich angeschlagen: Melancholie, Angst und Zweifel begleiteten die Entstehung des heiteren Dramas.

Wechselbeziehungen

In Così fan tutte gibt es keine Protagonist*innen. Alle sind in das ernste Spiel eingebunden. Sie legen ihre Karten auf den Tisch und machen sich dabei verletzbar, wobei Mozart und Da Ponte die Ecken und Kanten der sechs grundverschiedenen Charaktere nie »retuschieren«. Doch die Autoren stehen immer hinter den Figuren und fällen keine Urteile über sie. Mal kritisch, mal besorgt und verständnisvoll begleiten sie das Ensemble. Mit viel Empathie schaffen sie in der Darstellung der Wechselbeziehungen Nähe zu jeder und jedem Einzelnen.

In seiner Partitur verwendet Mozart die bekannten Stilelemente seiner Epoche und verhält sich damit ähnlich wie seine Kollegen Haydn, Salieri oder Dittersdorf. Doch auf der emotionalen Ebene geht er weiter als seine Zeitgenossen: Die Klangwelt von Così fan tutte vermittelt die Tiefe der Empfindungen, die Zerbrechlichkeit der Gefühle in einer einzigartigen Form, die den Komponisten zeit- und konkurrenzlos macht.

Im zweiten Teil der Oper rücken die Sehnsüchte und Verzweiflung der Figuren zunehmend in den Mittelpunkt, wobei die Musik ihre Geschichte bis zum Schluss in der Schwebe hält. Existentielle Fragen werden gestellt, die weit über das Anekdotische hinausgehen. Eine Antwort bezüglich der Wette um Liebe und Treue bleiben uns die Autoren bewusst schuldig. Sie schweigen über den Ausgang der Geschichte. Es scheint sie kaum zu interessieren, und am Ende der Oper weiß man nicht mehr genau, welche Paare wirklich zusammenbleiben.

Wer heiratet wen?

Mit der schonungslosen und differenzierten Darstellung der menschlichen Psyche im Gewand einer Komödie sorgte Così fan tutte im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Verwirrung. Die Nachwelt hat auf die eigene Ratlosigkeit dem Werk gegenüber mit Bearbeitungswut reagiert. Es wurde kritisiert, verunstaltet oder einfach nicht gespielt. Erst ab den 1950er Jahren stellten sich immer mehr Interpret*innen den existentiellen Fragen des Werkes.

Eine »banale« Geschichte, sechs liebevoll gestaltete Figuren, ihre Träume, Stärken und Schwächen bewegen die Welt von Così fan tutte. Eine Welt, die jede Menge seelischer Abgründe freilegt, aufmischt, provoziert, doch zum Schluss für Versöhnung sorgt und Trost spendet. Ihre Faszination und Sprengkraft liegen im Rätsel, das keine Hochzeit lösen kann.

Mit freundlicher Unterstützung [Logo Patronatsverein] [Logo DZ-Bank]

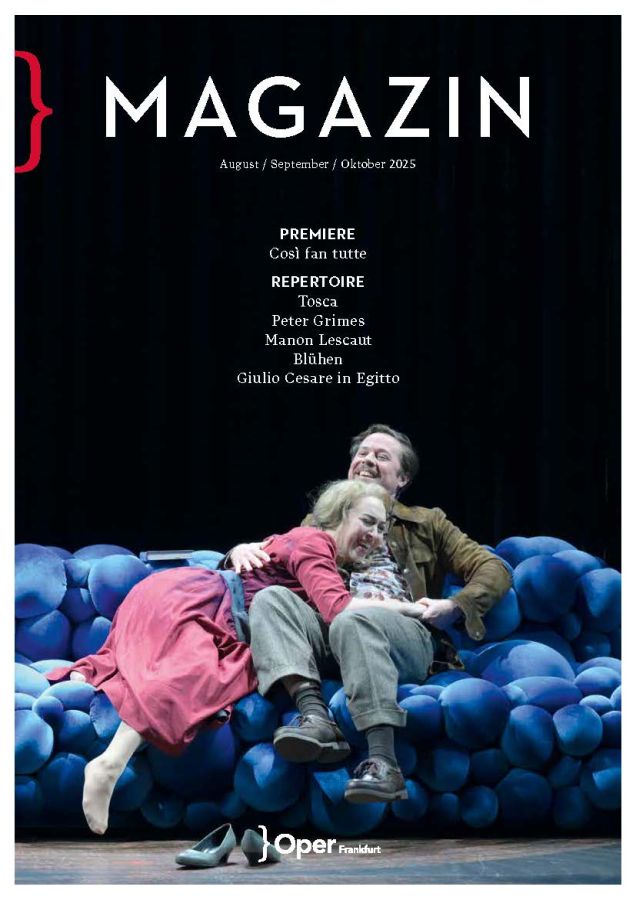

COSÌ FAN TUTTE

Wolfgang Amadeus Mozart 1756–1791

Dramma giocoso in zwei Akten / Text von Lorenzo Da Ponte / Uraufführung 1790, Burgtheater, Wien / In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

PREMIERE Sonntag, 21. September

VORSTELLUNGEN 28. September / 2., 4., 12., 17., 19., 25. Oktober / 1. November 2025 / 1., 3., 11., 17. Januar 2026

MUSIKALISCHE LEITUNG Thomas Guggeis INSZENIERUNG Mariame Clément BÜHNENBILD Etienne Pluss KOSTÜME Bianca Deigner LICHT Joachim Klein CHOR Álvaro Corral Matute DRAMATURGIE Zsolt Horpácsy

FIORDILIGI Teona Todua / Karolina Bengtsson DORABELLA Kelsey Lauritano GUGLIELMO Taehan Kim / Sakhiwe Mkosana FERRANDO Magnus Dietrich / Andrew Kim DESPINA Bianca Tognocchi / Elizabeth Reiter DON ALFONSO Liviu Holender / Sebastian Geyer

- Quelle:

- Magazin

- Oper Frankfurt

- August - Oktober 2025

- S. 6-7

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe