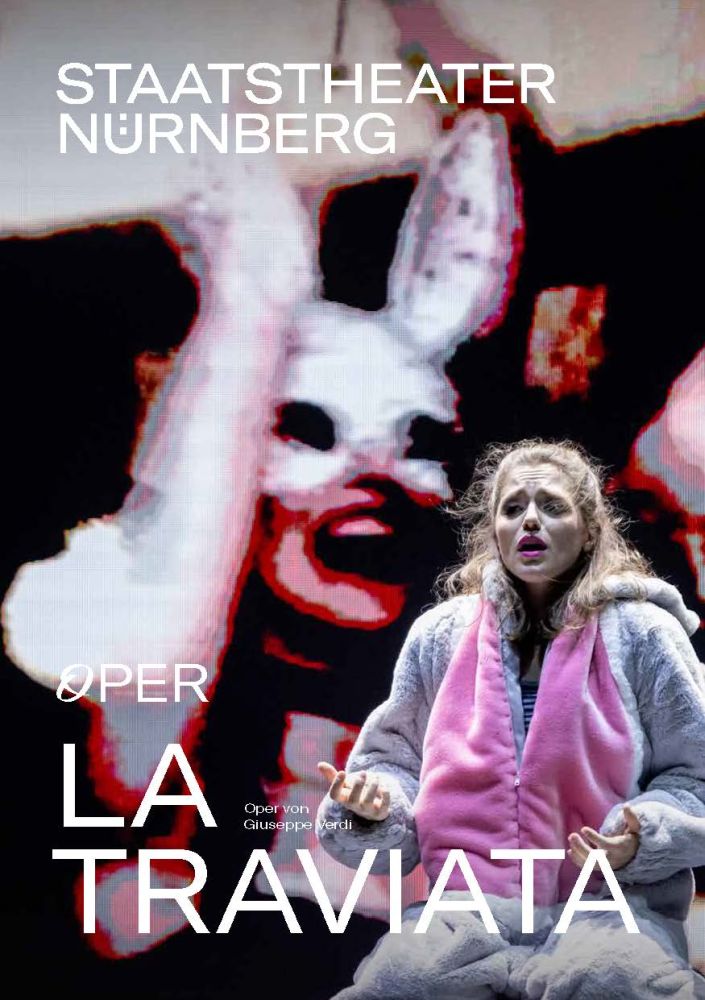

- La traviata

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Giuseppe Verdi, Saison 2025/26

- S. 23-30

Ein zeitgenössischer Stoff

Text: Wiebke Hetmanek

In: La traviata, Oper von Giuseppe Verdi, Saison 2025/26, Staatstheater Nürnberg, S. 23-30 [Programmheft]

Die Uraufführung seiner „La Traviata“ im März 1853 war der krönende Höhepunkt und Abschluss einer langen Folge von Reisen und Uraufführungen, Erfolgen und Misserfolgen. Seit 1842 hatte Giuseppe Verdi rastlos komponiert, war von einem Auftrag zum nächsten gejagt, um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu verdienen. Zwischen „Nabucco“ und „La Traviata“ lagen elf Jahre, in denen Verdi siebzehn Opern schrieb, darunter „Attila“, „Macbeth“ und „Luisa Miller“. Am Ende dieser „Galeerenjahre“, wie er sie selbst bezeichnete, gab es noch mal eine Art Accelerando: Nur zwei Monate nach der Uraufführung von „Il Trovatore“ stand bereits die Premiere von „La Traviata“ an. Gemeinsam mit „Rigoletto“ werden diese drei Opern als Verdis „trilogia popolare“ bezeichnet. Damit war er endgültig der wichtigste Opernkomponist Italiens, wenn nicht Europas – und ließ es nun etwas ruhiger angehen.

Alphonsine Plessis

Bevor Violetta Valéry, die ‚Traviata‘, auf der Opernbühne erschien, hatte die Figur schon einige Transformationen durchlaufen. Ihr historisches Vorbild war Alphonsine Plessis, die später unter dem Namen Marie Duplessis berühmt geworden ist. Alphonsine wurde 1824 in ärmliche Verhältnisse geboren und nach dem Tod der Mutter von einem Verwandten zum anderen geschickt. Sie hatte verschiedene Gelegenheitsjobs, arbeitete als Wäscherin und wurde von ihrem Vater zur Prostitution gezwungen. Schließlich landete sie in einem Pariser Modeladen, wo sie durch ihre offenbar außerordentliche Schönheit auffiel. Die Fünfzehnjährige wurde bald, ausgehalten von reichen Liebhabern, zur begehrten Kurtisane und stieg binnen kurzem zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Pariser Halbwelt, der viel beschriebenen Demimonde, auf. Der Begriff „Kurtisane“ leitet sich vom französischem „Court“ = „Hof“ ab und bezeichnete im 19. Jahrhundert so etwas wie eine gehobene Prostituierte mit einem oder mehreren Liebhabern aus vermögenden Kreisen, die ihr das zuweilen luxuriöse Leben finanzierten.

Alphonsine verkehrte mit Persönlichkeit aus Adel, Politik und Kunst. Franz Liszt gehörte zu ihren Liebhabern ebenso wie Alexandre Dumas. Dass ihr zu diesem rasanten Aufstieg nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre Intelligenz verhalf, versteht sich von selbst, wird aber selten erwähnt. Mit nur 23 Jahren starb Duplessis an der Schwindsucht, also an der weit verbreiteten Lungentuberkulose; und ihr kurzes Leben wäre vermutlich heute in Vergessenheit geraten, wenn nicht Alexandre Dumas (der Jüngere) seine knapp einjährige Affäre mit ihr zum Anlass für einen Roman genommen hätte: „Die Kameliendame“.

„Die Kameliendame“

Dumas griff damit einen beliebten Topos der französischen Literatur seiner Zeit auf: die großherzige Sünderin, die aus Liebe auf ihr eigenes Glück verzichtet. Marie Duplessis heißt bei ihm nun Marguerite Gautier, und der Roman ist aus der Sicht eines ihrer Geliebten geschrieben, Armand Duval (mit denselben Initialen wie der Autor). In einem sentimentalen Akt der Selbstzerfleischung erzählt er einem Dritten die Geschichte ihrer Liebe und macht sich große Vorwürfe, dass er Marguerite so schlecht behandelt hat. Er hat erst nach ihrem Tod erfahren, dass sie sich auf Druck seines Vaters von ihm getrennt hatte. Der Roman wurde 1848, ein Jahr nach dem Tod von Marie Duplessis, zum Bestseller; ebenso wie das vier Jahre später uraufgeführte Theaterstück. Die Darstellung des Kurtisanen-Alltags wurde in der Bühnenversion etwas gemildert, um den guten Geschmack des Publikums nicht zu irritieren. Auch wenn Marguerite nun buchstäblich eine eigene Stimme bekommen hat, tritt sie auch in dem Theaterstück nicht für ihre eigene Sache ein, sondern bestätigt lediglich die festgefügten moralischen Ansichten der Gesellschaft: Selbstverständlich ist sie bereit, sich für ihren Geliebten zu opfern, da sie als „gefallene Person“ kein Anrecht auf Glück hat.

Violetta Valéry

Giuseppe Verdi, der in den späten 1840er Jahren selbst in Paris gewohnt hat, kannte den Roman und hat vermutlich auch eine Vorstellung des Theaterstückes in Paris erlebt. Die Idee, den Roman als Vorlage für eine Oper zu verwenden, hatte er allerdings erst einige Jahre später, als der Direktor des venezianischen Teatro La Fenice bei ihm nach dem Erfolg des „Rigoletto“ weitere Opern in Auftrag gegeben hatte. Wie bei „Rigoletto“ arbeitete Verdi mit dem Librettisten Francesco Maria Piave zusammen; der Venezianer war Spielleiter am La Fenice. Piave orientierte sich eng an der Schauspiel-Vorlage, kürzte naturgemäß den Text aber erheblich. Auf Anweisungen von Verdi reduzierte er die kleinteiligen Gesellschaftsszenen, in denen die Pariser Halbwelt vielstimmig gezeichnet wurde und die Liebhaber der Kameliendame eigene Charaktere bekamen, auf gröbere Genreszenen zusammen. Damit verschwanden noch mehr konkrete Hinweise auf die zweifelhafte Arbeit der Kurtisane, die bei Verdi nun Violetta Valéry heißt. Auch die zuweilen obszöne Sprache der Marguerite übernahm Piave nicht.

Sichtweise der Titelheldin

Nicht der Glanz der Halbwelt interessierte Verdi also, sondern die Geschichte einer tragischen Liebe, und deswegen konzentrierte er sich auf die klassische Dreieckskonstellation: Sopran und Tenor als Liebespaar, Bariton als dessen Gegenspieler. Die Rolle des Vaters, der bei Dumas nur eine Szene im Schauspiel erhalten hatte, wertete er auf und verlieh auch seiner Sicht der Dinge eine glaubwürdige Stimme. Und noch etwas veränderte er gegenüber der Vorlage: Das Aufeinandertreffen von Alfredo und Violetta nach der Trennung in der zweiten Szene des zweiten Akts ist eine Erfindung Verdis und seines Librettisten. Alfredo, in seinem Ehrgefühl verletzt, macht Violetta hier wieder zur „Hure“, indem er sie für die Zeit ihrer Liebesbeziehung vor aller Augen bezahlt.

Verdi nahm in dieser Szene eindeutig die Sichtweise seiner Titelheldin ein, deren Stimme bei dem nun folgenden Aufruhr alle überstrahlt. Außerdem betonte er die Scheinheiligkeit und Heuchelei der Gesellschaft, die sich hier in der vermeintlichen Verachtung von Alfredos Vorgehen als Hüterin einer toleranten Menschlichkeit generiert. Dabei ist es die Haltung der Gesellschaft, die die Liebe der beiden zum Scheitern verurteilt. Und das ist die vielleicht wichtigste Verschiebung, die Verdi gegenüber Dumas vorgenommen hat: Violetta entscheidet sich für die Trennung von Alfredo nicht, weil sie den herrschenden Konventionen und Moralvorstellungen zustimmt, sondern weil sie weiß, dass es sinnlos ist, dagegen aufzubegehren. Von dieser Gesellschaft wird sie keine Chance bekommen.

Ein zeitgenössischer Stoff

Es ist bekannt, dass Verdi sich dafür eingesetzt hatte, seine Oper in zeitgenössischen Kostümen zu spielen. Er meinte in „La Traviata“ die Gesellschaft seiner Zeit. Allerdings konnte er gegen die Zensur nur durchsetzen, dass auf Perücken verzichtet wurde. Die Handlung aber musste um 1700 spielen; eine absurde Forderung, wenn man bedenkt, dass einige im Publikum, sechs Jahre nach ihrem Tod, die „Kameliendame“ selbst noch persönlich gekannt hatten.

„Ein zeitgenössischer Stoff. Ein anderer würde ihn vielleicht nicht gemacht haben“, schrieb Verdi in einen Brief, „wegen der Sitten, wegen der Zeiten, wegen tausend anderer dummer Skrupel. Ich mache ihn mit dem größten Vergnügen.“ Die Wahl eines zeitgenössischen Stoffes war mindestens ebenso neu oder gewagt wie die Wahl einer „anrüchigen“ Person als Haupt- und Titelfigur. Dennoch ist „La Traviata“ keine realistische Oper, in der Verdi den Alltag seiner Zeit dokumentieren wollte, zumindest nicht im Sinne des späteren Verismo – Verdi verbat sich zum Beispiel, dass die schwindsüchtige Violetta auf der Bühne hustet; für Mimì in „La Bohème“ ist das Husten dagegen in den Noten notiert. Realistisch ist das Werk aber insofern, als Verdi uns Einblicke in die komplizierte Innenwelt seiner Figuren gewährt. Zwar bediente sich Verdi auch in „La Traviata“ nach wie vor konventioneller Opernschemata, doch statt auf Affektdramaturgie zu setzen, in der starke Emotionen blockartig präsentiert werden, setzte er auf die Nachvollziehbarkeit der Gefühle seiner Protagonisten. „‚La Traviata‘ ist die beste oder wenigstens die fortschrittlichste der modernen Opern. Denn es scheint uns, wenn wir diese Oper sehen“, war in einer Uraufführungskritik zu lesen, „als würden wir in Dumas’ Schauspiel sitzen, umso mehr als es nicht ein Mal wie Musik erscheint. Von nun an wird man in eine Verdi-Oper gehen, als würde man ins Schauspielhaus gehen.“

Die Uraufführung fand am 6. März 1853 in Venedig statt. Sie wurde ein Fiasko. Das hat aber nicht unbedingt etwas mit der Prüderie des Publikums zu tun, sondern wohl eher mit der Tatsache, dass Verdi dermaßen knapp mit seiner Komposition fertig war, dass Proben kaum noch möglich gewesen sein sollen. Außerdem war er mit der Besetzung, namentlich der Titelrolle, überhaupt nicht einverstanden. Gut ein Jahr später wurde „La Traviata“ abermals in Venedig aufgeführt, dieses Mal am Teatro San Benedetto und dieses Mal mit überwältigen Erfolg, der seitdem nicht mehr abgebrochen ist.

Die vom Weg Abgekommene

Ursprünglich wollte Verdi seine Oper „Amore e morte“ nennen, „Liebe und Tod“. Erst später entschied er sich für „La Traviata“, italienisch für: „Die vom Weg Abgekommene“. Als solche bezeichnet sich Violetta selbst in ihrer Arie „Addio del passato“ im 3. Akt. Todkrank muss sie erkennen, dass sie gegen den Druck der Gesellschaft keine Chance gehabt hatte, ihre „glücklichen Träume“ zu verwirklichen, und bittet Gott, dass zumindest er sich der „traviata“ annimmt. Auf die Frage, wer eigentlich entscheidet, welches der Weg ist und wer von ihm abweicht, gibt Giuseppe Verdi eine eindeutige Antwort: Er zeigt eine Gesellschaft, die zwar gern die Dienste einer Kurtisane in Anspruch nimmt und sich im Glanz der Demimonde sonnt, doch nach außen darauf beharrt, dass diese Halbwelt höchst unmoralisch ist; und eine Gesellschaft, die gleichzeitig den Abweichlern keine Chance gibt, den „richtigen“ Weg einzuschlagen.

Ähnliche Fatalität

Heutzutage trägt das Internet dazu bei, dass es keinen Weg zurück gibt – mit einer ähnlichen Fatalität wie der ehemals „schlechte Ruf“. Was einmal gepostet wurde, verbreitet sich in Windeseile, v.a. wenn der Inhalt die Schaulust und den Voyeurismus der User bedient. Diejenigen, die sich ungewollt als Gegenstand einer viralen Welle wiederfinden, haben überhaupt keine Chance, selbst Stellung zu nehmen und die Hoheit über die eigene Person wiederzugewinnen.

Diese Mechanismen haben etwa im Fall von Audrie Pott und Daisy Coleman gegriffen, deren Schicksal ein Dokumentarfilm nachgezeichnet hat. Ihre intimen Verletzungen wurden zum öffentlichen Spektakel. Die Videos, Bilder und die Häme in sozialen Netzwerken machten die Gewalt erst recht unumkehrbar. Statt Mitgefühl erfuhren sie Verachtung. Sie wurden reduziert auf ein Bild, das andere von ihnen zeichneten – und sie hielten der Last dieser Scham nicht stand.

Und sie sind kein Einzelfall: Der Druck gesellschaftlicher Ächtung wirkt sich auf die Psyche der Frauen aus, macht sie krank und treibt sie nicht selten in den Suizid. Die Krankheit heißt nicht mehr Tuberkulose, sondern digitale Brandmarkung, Victim-Blaming durch eine Öffentlichkeit, die Täter entschuldigt und Opfer stigmatisiert. „Die Scham muss die Seite wechseln" (Gisele Pélicot) – nicht die Opfer sollten sich schämen, sondern diejenigen, die Gewalt ausüben, Bilder verbreiten, zuschauen und sich am Elend anderer ergötzen.

- Quelle:

- La traviata

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Giuseppe Verdi, Saison 2025/26

- S. 23-30

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe