- Don Giovanni

- Erzgebirgische Theater und Orchester

- Großes Theater, Saison 2025/26

- S. 7-9

Schrankenloser Widersacher jeder Humanität

Text: Sebastian Tylle

In: Don Giovanni, Großes Theater, Saison 2025/26, Erzgebirgische Theater und Orchester, S. 7-9 [Programmheft]

Er streift durch die Zeiten, ungreifbar und doch immer präsent. Seit Don Juan mit Tirso de Molinas Theaterstück in die Weltliteratur eingezogen ist, hat er jede Generation fasziniert. Gewand und Charakter verändern sich, dennoch ist er stets der Gleiche geblieben. Vom „Burlador“, dem frivolen Betrüger und Verführer im christlichen Lehrspiel des spanischen Mönchs wird Don Juan – oder italienisch Don Giovanni – zum lasterhaften Protagonisten burlesker Lustspiele wie der kurz vor Mozarts „Don Giovanni“ entstandenen Oper von Giuseppe Gazzaniga. Selbst Mozarts Meisterwerk musste sich gefallen lassen, zu einer Posse mit Gesang verharmlost zu werden, entstellt durch deftige lustige Szenen.

Ganz anders in der Romantik: Don Giovanni mutiert zum tragischen Helden. E.T.A. Hoffmann charakterisiert ihn in seiner Novelle „Don Juan“ als anziehenden Menschen, den die Natur mit einem „herrlichen Körper“, mit „tiefem Gemüt“ und „schnell ergreifenden Verstand“ ausgezeichnet hat. Aber sein brennendes inneres Sehnen kann nicht gestillt werden. Hoffmann entdeckt den tragischen, teuflischen Irrtum seines Don Juan in dem Gedanken, „dass durch die Liebe, durch den Genuss des Weibes schon auf Erden das erfüllt werden könne, was bloß als himmlische Verheißung in unserer Brust wohnt und eben jene unendliche Sehnsucht ist, die uns mit dem Überirdischen in unmittelbaren Rapport setzt“. Die tiefere Bedeutung von Mozarts „Don Giovanni“ erschließe sich jedoch nur dem „poetisch exaltierten Geist“. Das romantische Universalgenie ist überzeugt: An einen bloßen „Bonvivant, der Wein und Mädchen über die Maßen liebt, der mutwilligerweise den steinernen Mann ... zu seiner lustigen Tafel bittet“ hätte Mozart seine tiefgründige Musik nicht verschwendet.

Die Deutungswege zur Oper Mozarts führen weiter über die Interpretation als Ideendrama und zurück zur Komödie, in der Beziehungen und Charaktere der Personen durch die Handlung vorgeformt sind. Don Giovanni wird wieder zum galanten Verführer, doch seine Ironie und sein Zynismus verletzen die Menschen tief. Er wird gesteigert zu einem ungehemmt sinnlichen, erotischen Helden, der sich der Zuordnung von Gut und Böse entzieht – der „Übermensch“ lässt grüßen.

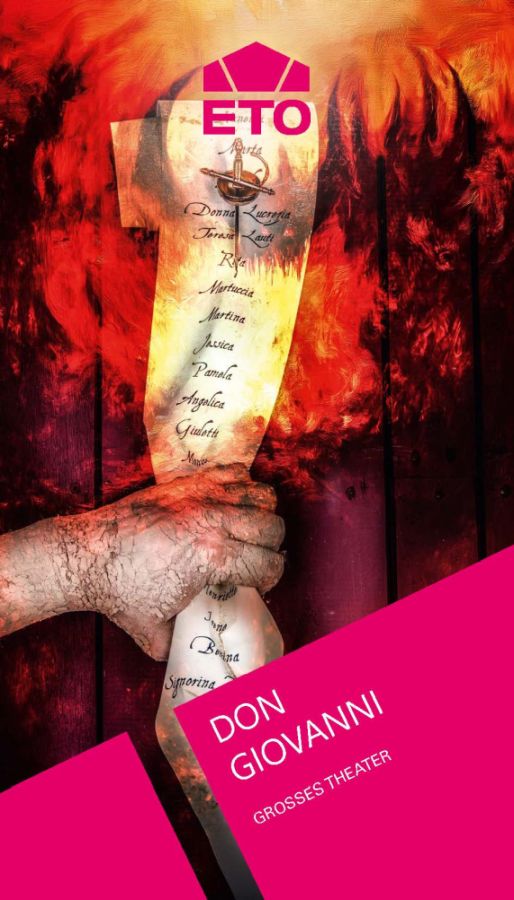

Ob viriler Kraftkerl oder Versager, der bei keinem seiner Abenteuer zum Ziel kommt, ob antibürgerlicher Kämpfer gegen Konventionen oder Rebell gegen starre Verhältnisse im Namen einer authentischen Liebe, ob mysteriöser Vergifter menschlicher Beziehungen, Dämon in einer scheinbar wohlgeordneten Welt, Protagonist einer befreienden Sinnlichkeit oder verächtlich Frauen zerstörender Macho: Don Giovanni hat auch in der Gegenwart viele Gesichter. Der Hintergrund einer langen Deutungsgeschichte macht es nicht einfach, in einer Inszenierung neue Aspekte speziell der von Mozart und seinem klugen Librettisten Lorenzo da Ponte erfundenen Don-Giovanni-Figur zu entdecken oder sich auf der Suche nach Neuem nicht in verkünsteltem gedanklichem Überbau zu verlieren. Unsere Inszenierung hier in Annaberg-Buchholz zeigt ihn als eine zeitlose Figur: Er nähert sich Frauen aus verschiedenen Epochen und gesellschaftlichen Schichten, vom Barock über das Biedermeier und das Industriezeitalter bis in die Gegenwart. Wie ein Phantom verändert er sein Auftreten und seine Verführungskunst, genau zugeschnitten auf seine Opfer. Die Frauen sind nicht schwach, aber sie haben gegen den Sog seiner suggestiven, psychologisch raffinierten Strategie keine Chance. Ob sie der Komtur, eine überindividuelle Macht, eine Stimme aus dem Jenseits, befreien kann, bleibt fraglich.

Der skrupellose Verführer, der keine Verantwortung kennt und keine Grenzen akzeptiert, ist eine Chiffre für den Missbrauch von Macht, die Manipulation von Menschen, den Verlust gesellschaftlicher Verantwortung. Gleichzeitig fasziniert er die Menschen in der Oper mit seinem erotischen Charisma: Alle sind in irgendeiner Weise von ihm abhängig; ihr Schicksal ist mit Don Giovanni als dem Zentrum allen Geschehens verbunden.

Don Giovanni als Charakter bleibt dennoch seltsam ungreifbar. Mozart gibt ihm keine Arie, in der er sich selbst erklären könnte; seine „Champagner“ Arie „Fin ch’an dal vino“ ist als rasendes Perpetuum mobile ein Spiegel seiner rastlosen Existenz als Motor seiner eigenen Welt. Im reizenden Duett „La ci darem la mano“ mit Zerlina und dem Ständchen „Deh vieni alla finestra“ gibt er nichts von sich preis, sondern nimmt den Tonfall auf, mit dem er seine Opfer in seinen Bann zu schlagen versucht. Es sind Täuschungsmanöver. Don Giovanni manifestiert sich also nur in korrumpierten Beziehungen: Er wirkt, indem er Erwartungen und Sehnsüchte spiegelt, wie ein Schattenmann, einer konkreten Individualität entkleidet. Er ist ein Gestalt gewordenes Konzept, eine Unperson. Eine Metapher des Bösen, das sich im Gewand einer schrankenlosen Männlichkeit zeigt, ein Widersacher jeder Humanität.

- Quelle:

- Don Giovanni

- Erzgebirgische Theater und Orchester

- Großes Theater, Saison 2025/26

- S. 7-9

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe