Was ist Wahrheit?

Text: Mareike Wink

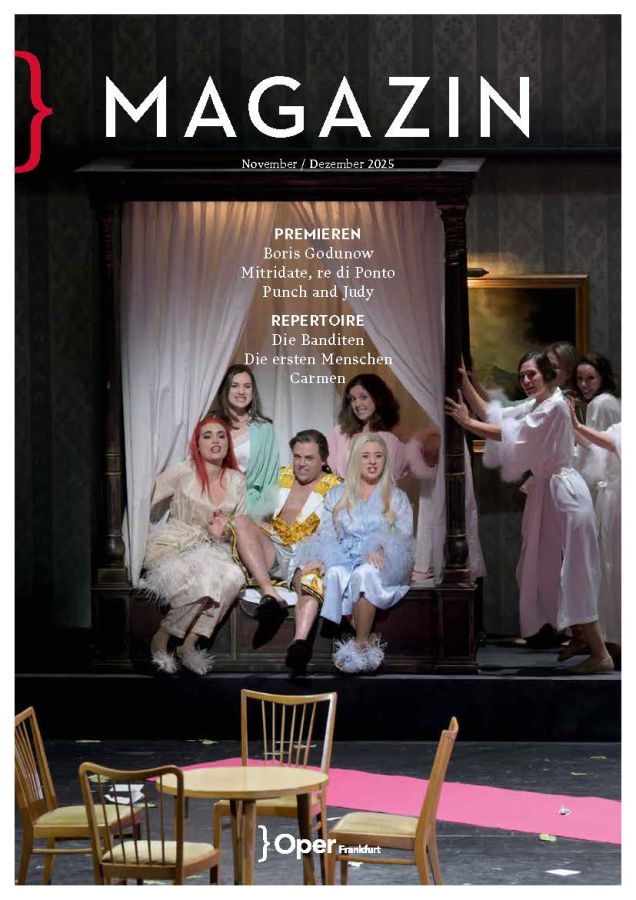

In: Magazin, November / Dezember 2025, Oper Frankfurt, S. 6-7 [Publikumszeitschrift]

Wie dehnbar Wahrheiten sind, erfahren wir täglich. Wie leicht und folgenschwer Tatsachen in ihr Gegenteil verkehrt und politisch vereinnahmt werden, führen uns besonders deutlich die sozialen Medien vor Augen. Doch nicht erst seit dem digitalen Zeitalter werden Fakten, historische Ereignisse und Entwicklungen in Zweifel gezogen oder umgedeutet ...

Geschichte(n) schreiben

In seiner Chronik der russischen Geschichte benennt Pimen Boris Godunow als den Mörder des legitimen Thronfolgers. Diese Darstellung wird zum Handlungskatalysator für Boris’ Widersacher Grigori in Alexander S. Puschkins Politdrama Boris Godunow. Das 1825 vollendete Stück, das Puschkin selbst als sein »Lieblingswerk« bezeichnete, beleuchtet die inneren Unruhen und das Machtringen in Russland um 1600: An der Seite von Fjodor I., dem geistig beeinträchtigten Sohn des Zaren Iwan IV. (»der Schreckliche«), hatte sich der Bojar Boris Godunow als eigentlicher Strippenzieher der Staatsgeschäfte im Kreml etabliert. Nach dem Tod von Fjodor I. im Jahr 1598 ergriff Boris Godunow die Macht. Den letzten Nachfahren des Zaren Iwan, Fjodors Halbbruder Dimitri, hatte er als einen möglichen Konkurrenten in die Verbannung geschickt, wo dieser angeblich bei einem Attentat ums Leben kam. Godunows Machtübernahme fiel in eine Zeit politischer Intrigen, geprägt von Hunger und Leid, die als sogenannte »Smuta« / »Zeit der Wirren« in die russischen Geschichtsbücher eingehen sollte. Und dann trat 1602 ein Mann auf, der behauptete, der überlebende Thronfolger Dimitri zu sein. Drei Jahre später wurde er zum Zaren gekrönt. Über seine tatsächliche Identität sind sich die Historiker bis heute uneins.

Bezugnehmend auf die Geschichte des russischen Staates von Nikolai M. Karamsin, entwarf Puschkin in einer revolutionären Dramaturgie eine lose Aneinanderreihung von Bildern, die sich zu einer vielschichtigen Darstellung jenes historischen Moments ergänzen und dabei die ganze Breite und Zerrissenheit des Stoffes spiegeln. Puschkins Werk fokussiert im Wechsel die inneren Kämpfe des von Schuldgefühlen gequälten Herrschers Boris Godunow sowie das Intrigieren seiner Widersacher und politischer Funktionäre, um zwischendurch den Blick auf ein nahezu seismografisches Reagieren des unterdrückten russischen Volkes zu lenken.

Freiheit

Der gebürtige Moskauer Puschkin, der seit 1817 in Staatsdiensten tätig war, hatte mit seinen liberalen und regierungskritischen Gedichten längst die Aufmerksamkeit der Zensurbehörden und den Unmut des Zaren auf sich gezogen. 1824 aus dem Staatsdienst entlassen, der Verbannung nach Sibirien gerade noch entgangen, verbrachte der Dichter einige Jahre auf dem elterlichen Gut bei Pskow, wo auch Boris Godunow entstand.

In der Zwischenzeit gingen die Regierungsgeschäfte von Zar Alexander I. auf dessen Bruder Nikolaus I. über, der beinahe zeitgleich zu Puschkins Vollendung des Dramas den sogenannten Dekabristenaufstand russischer Offiziere brutal niederschlug. An eine Veröffentlichung von Boris Godunow war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken; erst 1831 sollte das Werk in einer stark zensierten Version erscheinen.

Puschkin, der mit den freiheitlichen Ideen der Revolution übereinstimmte und freundschaftliche Verbindungen zu Aktivisten des Aufstandes unterhielt, bat den neuen Zaren dennoch, nach Moskau und St. Petersburg zurückkehren zu dürfen. Und seiner Bitte wurde tatsächlich stattgegeben. Puschkins Werke wurden von nun an allerdings vom Machthaber persönlich zensiert, während sein Leben einer strengen Kontrolle unterlag, was den fortschrittlichen Freigeist zutiefst frustrierte. Daran sollte auch die spätere Erlaubnis zur Herausgabe der Literaturzeitschrift Sowremennik / Der Zeitgenosse nichts ändern. 1837 starb der Dichter an den Folgen einer schweren Duell-Verletzung, die ihm der französische Gardeoffizier Georges-Charles d’Anthès zugefügt hatte. Heute gilt er als der Begründer der modernen russischen Literatur.

Innovationen

»In die kleinsten Züge der menschlichen Natur und der Menschenmassen zu bohren, sie zu erobern, das ist die wahre Aufgabe des Künstlers«, konstatierte der Komponist Modest P. Mussorgski. Sein Freund Wladimir Nikolski, ein Professor für russische Geschichte und Sprache, überzeugte ihn, sich für dieses Ziel an dem Stoff Boris Godunow zu versuchen. 1868 begann Mussorgski mit der Komposition seines »musikalischen Volksdramas«, wofür er die Gogol-Komödie Die Heirat beiseitelegte. In etwas mehr als einem Jahr entstand bei einer Verkürzung und Collagierung von Puschkins Bilderfolge der sogenannte »Ur-Boris«, die erste Version der Oper.

Einige Jahre zuvor war Mussorgski, der sich am Beginn seines Schaffens noch als französisch sprechender Kosmopolit empfunden hatte, einem losen Kollektiv von fünf Komponisten beigetreten, das sich selbst »Die Novatoren« nannte und eine Wiederbelebung national-russischer Musik nach dem Vorbild Michail Glinkas anstrebte. Neben Mussorgski zählten Mili A. Balakirew, Alexander P. Borodin, César Cui und Nikolai A. Rimski-Korsakow zu diesem Kreis, der als »Mächtiges Häuflein« bekannt wurde, sich allerdings schon nach einigen Jahren wieder auflöste.

Die Oper Boris Godunow ist auch ein Beleg für Mussorgskis Suche nach neuen Wegen in der russischen Musik und für sein Spiel mit traditionellen musikalischen Formen. Seine Klangsprache durchzieht die lose miteinander verknüpften Massen- und Kammerspielszenen folglich in großer Nähe zur russischen Volks- und Kirchenmusik: »Die Gesetze der Kunst sind nicht unveränderlich, sondern können sich ändern und entwickeln, wie alles andere in der inneren Welt des Menschen.«

Doch genau damit eckte der Künstler an. Das Unverständnis selbst nahestehender Freunde für seine als radikal innovativ empfundene Klangsprache enttäuschte Mussorgski zutiefst und wog für ihn sogar schwerer als die Ablehnung seines Werkes durch das Komitee der Kaiserlichen Oper in St. Petersburg, die offiziell mit dem Fehlen einer weiblichen Hauptfigur begründet wurde. Fieberhaft machte sich der Komponist an eine Umarbeitung, veränderte die Szenenfolge und fügte mit dem sogenannten »Polen-Akt« die Partien der Marina und des Jesuiten Rangoni hinzu. Doch auch der Etablierung dieser 1874 uraufgeführten Fassung machte die russische Zensurbehörde bald einen Strich durch die Rechnung. So verschwand das Werk zunächst nahezu ungehört in der Schublade.

Lesarten

Nach Mussorgskis Tod legten Nikolai A. Rimski-Korsakow (1896/1908) und Dmitri D. Schostakowitsch (1939/40) je eine eigene Orchestrierung der Oper vor – auch diese beiden Künstler Kinder ihrer Zeit und doch überzeugt davon, den stofflichen und künstlerischen Gehalt noch deutlicher hervortreten zu lassen, ohne ihn zu übertünchen oder gar umzudeuten. So offenbart sich die Aufführungsgeschichte von Boris Godunow selbst als ein Mosaik von Lesarten, die sich viel weniger ausschließen, als dass sie sich umso produktiver zu einem vielschichtigen Nebeneinander ergänzen.

BORIS GODUNOW

Modest P. Mussorgski 1839–1881

Oper in vier Akten mit Prolog / Text vom Komponisten nach Alexander S. Puschkin und Nikolai M. Karamsin / Uraufführung der zweiten Fassung 1874, Mariinski-Theater, St. Petersburg / Instrumentation von Dmitri D. Schostakowitsch (1939/40) / In russischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

PREMIERE Sonntag, 2. November

VORSTELLUNGEN 6., 8., 14., 21., 23., 26. November

MUSIKALISCHE LEITUNG Thomas Guggeis INSZENIERUNG Keith Warner REGIE MITARBEIT Katharina Kastening BÜHNENBILD, KOSTÜME Kaspar Glarner VIDEO Jorge Cousineau LICHT John Bishop CHOR, KINDERCHOR Álvaro Corral Matute DRAMATURGIE Mareike Wink

BORIS GODUNOW Alexander Tsymbalyuk FJODOR Karolina Makuła XENIA Anna Nekhames XENIAS AMME Judita Nagyová FÜRST SCHUISKI / BOJAR CHRUSCHTSCHKOW AJ Glueckert ANDREI SCHTSCHELKALOW Mikołaj Trąbka PIMEN Andreas Bauer Kanabas GRIGORI OTREPJEW Dmitry Golovnin MARINA MNISCHEK Sofija Petrović RANGONI Thomas Faulkner WARLAAM Inho Jeong MISSAIL Peter Marsh SCHANKWIRTIN Claudia Mahnke GOTTES- NARR / LEIBBOJAR Michael McCown MIKITITSCH / TSCHERNIKOWSKI Morgan Andrew King° MITJUCHA / LAWITZKI Frederic Jost

- Quelle:

- Magazin

- Oper Frankfurt

- November / Dezember 2025

- S. 6-7

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe