Heimatoperette ohne Happy End

Zum 150. Geburtstag des heute fast vergessenen Léon Jessel, dem Komponisten des »Schwarzwaldmädels«

Stefan Frey • 15. Januar 2021

Sein »Schwarzwaldmädel« steht zwar selten auf den Spielplänen der Theater, doch ist der Titel nach wie vor ein Begriff. Der Name seines Schöpfers aber ist so gut wie vergessen. Dabei steht Jessels Leben exemplarisch für Höhen und Tiefen von „1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland“, die 2021 gefeiert werden, ebenso wie der 150. Geburtstag des deutsch-jüdischen Operettenkomponisten.

„Verweigerte Heimat“. So heißt die bis heute einzige Biographie über Léon Jessel, der mit dem »Schwarzwaldmädel« nicht nur die deutsche Heimatoperette schlechthin geschaffen hat, sondern sich seiner deutschen Heimat zeitlebens tief verbunden fühlte. Dass er schließlich ein Opfer seiner Heimatliebe wurde, besitzt für seinen Biografen Albrecht Dümling „tragische Züge“: Erst wurde ihm von den Nazis die Heimat verweigert, dann sein Leben genommen. Sein grausamer Tod nach zweiwöchiger Gestapohaft steht, wie Dümling ausführt, „in schärfstem Kontrast zur liebenswerten Freundlichkeit des Menschen“, die seine Frau folgendermaßen beschrieben hat: „Nie wäre jemand von seiner Tür fortgegangen, der nicht Hilfe, Trost und Rat erhalten hatte. Er kannte auch keinen Neid seinen Kollegen gegenüber, hat jedem seinen Erfolg gegönnt und wenn ihm etwas besonders gut gefallen hat, war er sehr traurig und äußerte, so etwas würde er nie schaffen. Und es kostete sehr viel Mühe, ihm klarzumachen, dass auch er schon den Menschen mit seiner Musik viel Freude bereitet hat.“

Geboren wurde Léon Jessel vier Tage nach Proklamation des deutschen Kaiserreichs am 22. Januar 1871, in Stettin. Dorthin war sein Vater, der jüdische Kaufmann Samuel Jessel mit seiner jungen Frau Mary aus New York zurückgekehrt, um die Geschäftsführung einer Textilfirma zu übernehmen. Auch für seinen Sohn hatte er eine ähnliche Laufbahn vorgesehen, obwohl Léon schon als Kind lebhaftes Interesse für Musik zeigte und das Theater liebte. Nachdem ihm die Mutter das Klavierspielen beigebracht hatte, nahm er erst beim Stettiner Organisten Hermann Rove Unterricht, später bei Karl Adolf Lorenz und Carl Pohl, der ihn in Kontrapunkt und Komposition unterwies. 1888 verließ er das Marienstifts-Gymnasium und ging auf Wunsch der Eltern bei der Textilfirma Feldberg in die Lehre. Nebenbei begann er zu komponieren, u.a. den Walzer »Zukunftsträume«. Er war so kühn, ihn seinem Idol Johann Strauß zuzuschicken und erhielt von diesem den ermutigenden Rat, die Komponistenlaufbahn einzuschlagen. Und das tat Léon Jessel nach Abschluss seiner dreijährigen Lehre.

Jessel begann als Korrepetitor in Bielefeld und Gelsenkirchen, lernte die Christin Luise Grunewald kennen und heiratete sie. Als er auch noch aus der jüdischen Gemeinde austrat und zum Protestantismus konvertierte, kam es zum Bruch mit den Eltern, und Jessel fand im deutschen Patriotismus eine neue Identität. Neben der einaktigen Operette »Die Brautwerbung« und Liebesliedern an seine Frau, entstanden damals Märsche wie »Mein deutsches Vaterland« oder »Vom Fels zum Meer«, eine Hymne auf die ehrgeizige Flottenpolitik Kaiser Wilhelms II.. Entstanden waren sie während seiner Wanderjahre als Kapellmeister, die ihn von Freiberg in Sachsen, über Paderborn, Stettin, Chemnitz und Neustrelitz 1901 nach Lübeck führten. Dort konnte sich das junge Ehepaar endlich niederlassen. Dort kam auch Tochter Eva Maria zur Welt. Und dort entstanden schließlich jene instrumentalen „Charakterstücke“, mit denen Jessel erstmals auch überregional Beachtung fand. Vor allem sein lautmalerisch wirkungsvoller Marsch op. 123 »Die Parade der Holzsoldaten« wurde „in der ganzen Welt gesungen, gespielt und getanzt“, wie Komponistenkollege Engelbert Humperdinck lobte. Jessels Ehrgeiz aber galt der Operette. Um auch in diesem Genre zu reüssieren, zog er 1911 nach Berlin, wo ihm mit »Die beiden Husaren« zwei Jahre später der Durchbruch gelang.

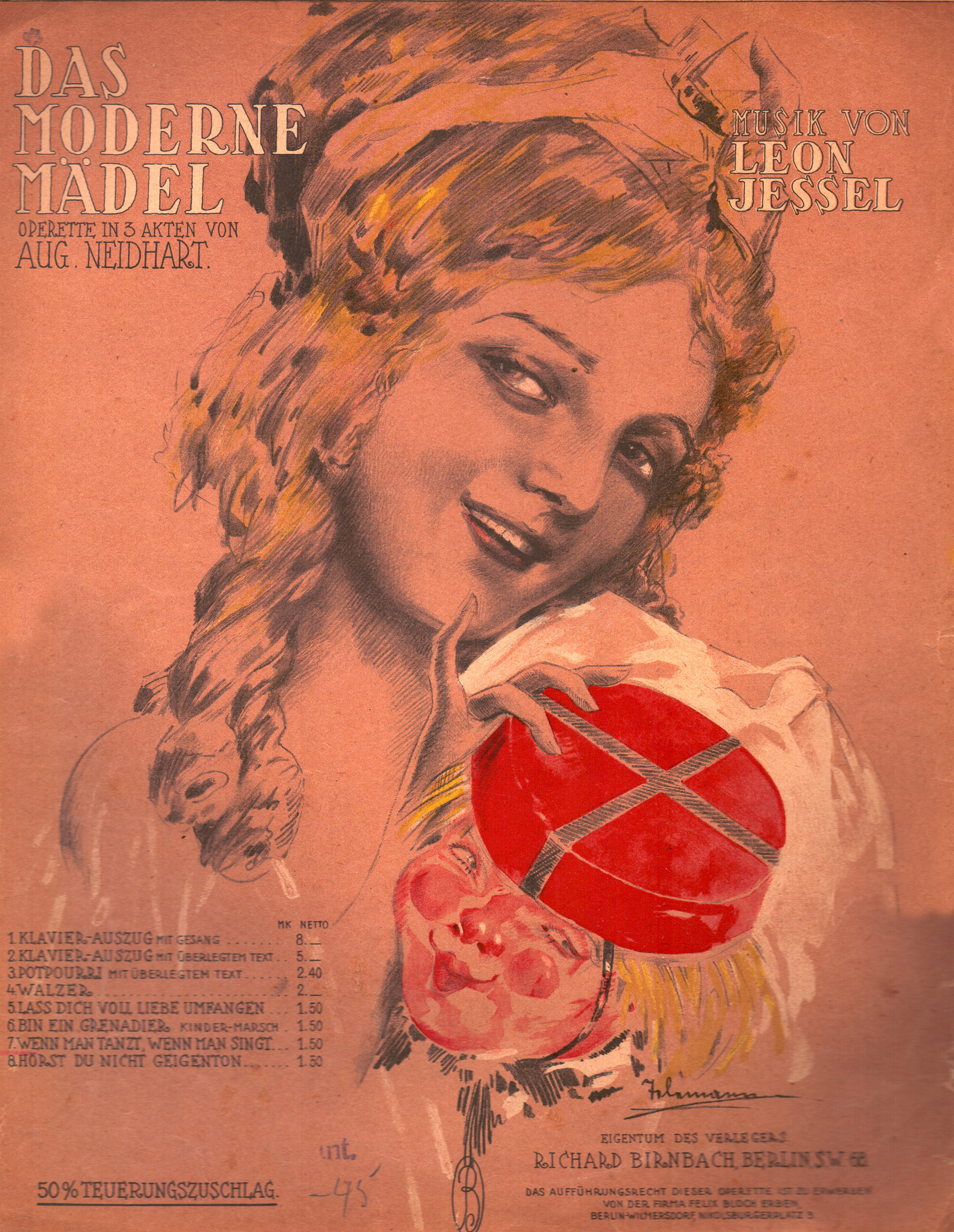

Mit seiner volkstümlichen Ästhetik war Jessel ein Außenseiter, die mondäne Wiener Operette gab damals den Ton an. Doch im Laufe des Ersten Weltkriegs drehte sich die Stimmung. Als erster bemerkte das der Wiener Librettist August Neidhart, der für sein »Schwarzwaldmädel« zunächst aber keinen Komponisten finden konnte. Die Geschichte um das arme Bärbele, die beim Domkapellmeister Blasius Römer als Haushaltshilfe arbeitet, von diesem heimlich geliebt wird, ihr Herz aber lieber dem Berliner Hallodri Hans schenkt, schien den Operettenroués allzu belanglos. Nicht so Léon Jessel. Er war Feuer und Flamme, als ihm Neidhart das Buch anbot, und komponierte eine Fülle volksliedhafter Weisen: den frommen Cäcilien-Choral Römers, das kokette Marschduett „Malwine, ach Malwine“, den schmissigen Walzer „Erklingen zum Tanze die Geigen“ oder das innige Titellied „Mädle aus dem schwarzen Wald“. Sie wurden schon bei der Berliner Uraufführung am 25. August 1917 in der Komischen Oper alle zu Schlagern. Ein Überraschungserfolg, über den sich nicht nur die Berliner Zeitung wunderte, besonders über Neidharts und Jessels „romantischen Mut, einem waschechten Höhenberliner eine so gründliche Rückkehr zur Natur unterzuschieben, dass selbst vollkommenes Analphabetentum einer Schwarzwälder Dienstmagd ihn nicht hindert, sich unmittelbar in sie zu verlieben.“

Als das »Schwarzwaldmädel« im Juli 1919 die 700. Berlin Vorstellung erlebte, war das deutsche Kaiserreich - und damit auch Jessels Welt - bereits untergegangen. Trotzdem blieb die Operette das beliebteste Stück der folgenden Spielzeiten und wurde von über 2000 Bühnen nachgespielt. Doch die neue Zeit blieb ihm ebenso fremd wie die neuen Modetänze, trotz mancher Foxtrottversuche in seinen Werken. Lieber hielt sich Jessel weiter an die bewährte Form der Heimatoperette im Stil des »Schwarzwaldmädels«. Am erfolgreichsten war er damit 1921 mit der »Postmeisterin«, in der zum Finale der Preußenprinz Louis Ferdinand hoch zu Ross erscheint. „Des Jubels war kein Ende“, berichtete die Presse über die Premiere in Halle: „Wenn es auch bedauerlich ist, dass mancher Deutsche sein Deutschtum erst in der Operette entdecken muss, er entdeckt es. Das ist die Hauptsache.“

Der Beifall aus der deutschnationalen Ecke war Jessel weltanschaulich durchaus willkommen, suchte er doch auch politisch Anschluss an diese Kreise. Unterstützt wurde er darin von seiner zweiten Frau, der neunzehn Jahre jüngeren Büroangestellten Anna Gerholdt, die 1932 sogar der NSDAP beitrat. Als Jessel um Aufnahme in Alfred Rosenbergs „Kampfbund für deutsche Kultur“ bat, wurde er 1931 von Joseph Goebbels höchstpersönlich in seine Wohnung eingeladen, um ihm eine Hymne vorzuspielen, die – laut dessen Tagebuch – „die Giovinezza der N.S.D.A.P. werden soll. Hinreißende Rhythmen. Fabelhafte Musik. Jessel ist sehr begeistert von uns und macht mir tolle Komplimente“. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war Jessel zunächst zuversichtlich, im Kulturleben des neuen Staats eine wichtige Rolle spielen zu können. Immerhin galt das »Schwarzwaldmädel« als Musterbeispiel einer guten deutschen Operette und erlebte im Dritten Reich eine regelrechte Renaissance. Trotz Léon Jessels jüdischer Herkunft hatte Julius Streicher, der Herausgeber des berüchtigten antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer, ein besonderes Faible für das Stück und plädierte dafür, dass „die Arierfrage bei der Operette nicht nachgeprüft werden solle, da sonst ein das Publikum interessierender Spielplan nicht mehr möglich sei.“ Es half nichts. Im Juli 1937 fand in Nürnberg die vorerst letzte Vorstellung des »Schwarzwaldmädels« statt. Drei Monate später wurde Nico Dostals Schwarzwald-Operette »Monika« uraufgeführt. Auch hier liebt ein Schwarzwaldmädel einen Norddeutschen, in diesem Fall Horst-Dietrich. Nur dass sie ihm in die Stadt folgt, wo sie sich zurücksehnt nach dem „Heimatland“.

Dass Léon Jessels Werke sogar von den Nationalsozialisten als unzweifelhaft „deutsch“ empfunden wurden, mag Jessel - wie viele deutsche Juden - dazu verleitet haben, sich in Sicherheit zu wiegen, solange man sich nur patriotisch verhielt. So konnte Jessel zunächst lange ordentliches Mitglied der Reichsmusikkammer bleiben, selbst nach dem Parteiausschluss seiner Frau noch, obwohl ihre Ehe mit ihm der Grund dafür war. Im Zuge der sukzessiven Säuberung der Reichsmusikkammer 1937 musste sich Jessel allerdings erneut um eine Mitgliedschaft in der Fachschaft Komponisten bewerben. Doch diesmal wurde sein Antrag abgelehnt und seine Mitgliedskarte ein Jahr später eingezogen. Aufführungen seiner Werke waren nun nicht mehr möglich, und selbst Jessel machte sich keine Illusionen mehr. „Ich kann nicht arbeiten in einer Zeit, wo Judenhetze mein Volk zu vernichten droht“, schrieb er seinem Librettisten Wilhelm Sterk, „wo ich nicht weiß, wann das grausige Schicksal an meine Tür klopfen wird“. Am 15. Dezember 1941 war es dann soweit. Die Gestapo hatte diesen Brief abgefangen und Jessel wegen „Hetze gegen das Reich“ verhaftet. Er starb am 4. Januar 1942 an den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen.

Acht Jahre später lockte die Verfilmung des »Schwarzwaldmädels« mit Sonja Ziemann 16 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos. Vergessen waren die Gräuel des Zweiten Weltkriegs, vergessen auch das Schicksal des Komponisten. Der Heimatfilm bediente das Bedürfnis des Publikums nach ungetrübter Harmonie, so wie dies schon Léon Jessels Vorlage über dreißig Jahre zuvor getan hatte.