Bayreuther Festspiele

Deutungsansätze, die ins Nichts driften

Nach dem zweiten «Ring»-Zyklus war das Publikum im zweiten Jahr gnädiger mit Regisseur Valentin Schwarz, doch in der Gegenwart kommt er damit immer noch nicht an

Jens Voskamp • 12. August 2023

„Weißt du wie das wird?“ Um die Nornenfrage gleich zu beantworten: jedenfalls nicht besser. Regisseur Valentin Schwarz, der mit einer riesigen Palette an Ideen und einem betont zeitgenössischen Konzept (die Saga als Netflix-Soap) gestartet ist, hat gegenüber dem Premierenjahr 2022 am «Ring des Nibelungen» auf dem Grünen Hügel nur kosmetische Veränderungen vorgenommen. Der Österreicher stellt oft gute Fragen und lässt diese dann absichtsvoll ins Leere laufen. Er erfindet neues Personal, aber da er die Dreiteilung in Götter-, Riesen- und Schwarzalben-Welt auflöst, da ihn Mythologie oder politisches Statement nicht interessieren, kommt am Ende eine ganz einfache Ganovenstory heraus, die vor allem eines kennzeichnet: Banalität.

Schwarz vergibt viele wichtige theatralische Momente. Am Ende des ersten «Walküre»-Akts ersticht Hunding bereits Siegmund, weshalb braucht es dann noch die Todverkündung im nächsten Akt? Der endet bekanntlich damit, dass Götter-Boss Wotan Siegmund tötet und Hunding anfaucht „Geh!“, worauf dieser tot zusammenbricht. Nicht so hier: Lässig enteilt er zu seiner Herrin Fricka. Ebenso nichtssagend der Abschied von Brünnhilde: natürlich kein Fels, keine Liegestatt und als Feuerzauber ein einsamer Kandelaber. Die Walküre schreitet einfach von dannen. Klar, Schwarz möchte dem Emotionsüberdruck der Musik ausweichen und ihn auch teilweise konterkarieren. Aber eben um den Preis, dass sein Konzept, der Träger der Macht – früher ein Ring, nun ein hinterfotziges Kind – sage etwas über die Vererbungskräfte des Bösen aus, in vielen Momenten einfach nicht aufgeht.

Hatte der kurzfristig eingesprungene Cornelius Meister im vergangenen Jahr das Geschehen noch mit raschen Tempi vorangetrieben, so zelebriert Pietari Inkinen nun den Augenblick. Das Orchester spielt wie mit angezogener Handbremse, so richtig dreckig – wie es auch manchmal nötig wäre – darf es nicht klingen. Der finnische Dirigent legt Wert auf Intimität und Mäßigung. Unweigerlich fällt einem Thomas Manns viel zitierte „Fülle des Wohlklangs“ ein. Vielleicht wollte der 43-jährige Chef der Deutschen Radio Philharmonie einfach auch nur jeden Bayreuth-Moment genießen, denn in der nächsten Ausgabe löst ihn schon wieder Philippe Jordan als «Ring»-Lenker ab.

Aber ansonsten geht der musikalische Ertrag voll in Ordnung – mit wenigen Abstrichen. Tomasz Konieczny findet zunehmend in die Wotan-Wucht hinein und schafft große emphatische Szenen, seine Diktion hat spürbar gewonnen und sein Bariton vereinigt männlichen Drive mit achtsamen Piani. Nach Clay Hilley ist es nun an Andreas Schager, die fordernde Siegfried-Partie zu formen. Er tut das mit großen Reserven, sein heldischer Tenor ist immer wieder zu Ausbrüchen und Attacken fähig. An die Klasse eines Klaus Florian Vogt reicht er noch nicht heran. Vogts Siegmund atmet eine Leichtigkeit wie sie schwer zu finden ist. Nicht nur bei den „Wälse“-Rufen kann er sein geschmeidiges Timbre mit voluminöser Kraftentfaltung verbinden.

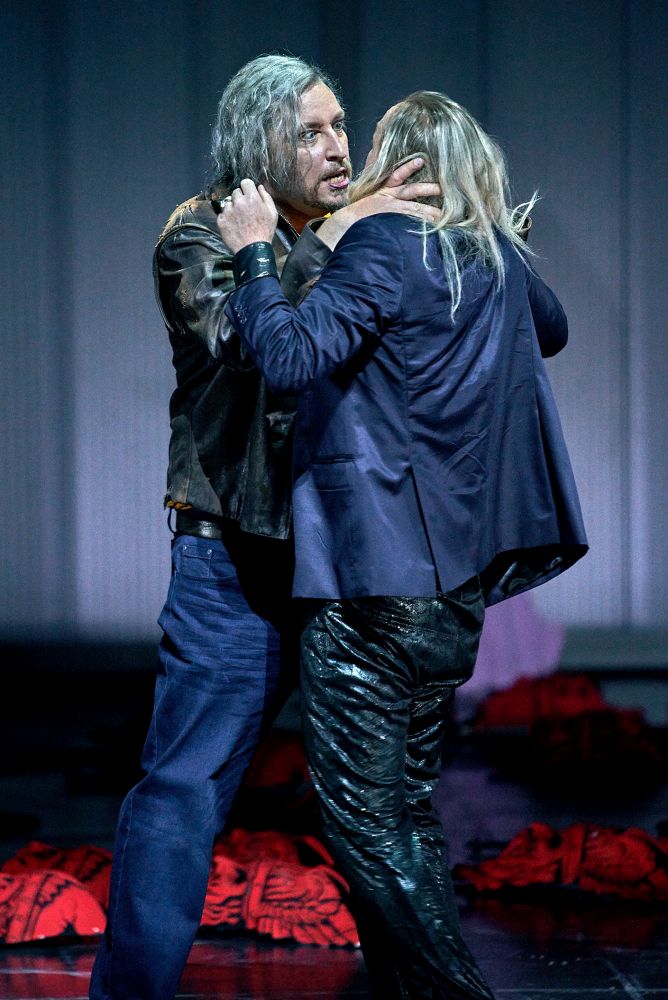

Dass Iréne Theorins Zeiten als Brünnhilde endgültig vorbei sind, haben nun auch die Bayreuther verstanden. Catherine Forster ist zwar intonationssicherer als die Schwedin, aber oft rettet sie sich wie ihre Kollegin in ein amplitudenstarkes Vibrato. In dieser Inszenierung muss sie die Wandlung vom It-Girl im Lederdress zum Muttchen im Schlafmantel bewältigen und hat mit Grane noch einen Lover in petto. An solchen ironischen Verweisen mangelt es nicht. Brünnhildes Ross ist also ein Pferdeschwanzträger und die beiden schwarz-gewandeten Security-Leute, die Wotan verfolgen, sollen unschwer die beiden Raben verkörpern. Im «Siegfried» singt Daniela Köhler die erwachende Ex-Walküre.

Der Finne Mika Kares löste den verdienten Albert Dohmen als Vollstrecker Hagen ab. Leider flüchtete sich Arnold Bezuyen als Mime in bellenden Sprechgesang, wenn die vokalen Mittel nicht mehr ausreichten. Glanzlichter setzten dagegen Okka von der Damerau mit einer fulminanten Erda und später als erste Norn, sowie Georg Zeppenfeld. Es ist unwahrscheinlich: Wie schon als Gurnemanz im neuen «Parsifal» vermag Zeppenfeld auch in der Rolle des Hundings ein rhetorisch wie schauspielerisch fesselndes Rollenporträt von dem hier gar nicht so unzivilisierten Jäger zu entwickeln. Bei ihm stimmt jede Satzbetonung, jedes Ornament, jedes Zögern. Keine Frage, er gehört zu den starken Säulen des derzeitigen Bayreuther Casts. Dazu darf sich auch Christa Mayer in ihrer Doppelfunktion als keifernde Wotan-Gattin Fricka und als Waltraute zählen. Eberhard Friedrichs Chormannen und Chordamen bewiesen wieder herausragende Stimmkultur.

Störend ist dagegen der Zuspiel-Sound etwa der Ambosse oder Schmiedehämmer. Eigentlich sollte ja kein Schwert mitspielen (was Siegfried aus dem Nothung-Stamm zieht, das wird nicht so richtig klar – ist das eine Designerleuchte von Ikea?), aber spätestens im «Siegfried» muss es doch her und wird aus einer Gehhilfe gewunden. Ein starkes Bild findet Valentin Schwarz für den schlafenden Lindwurm: Er siecht und besitzt im Krankenbett, an das er bereits den jungen Hagen gefesselt hat. Die vielen Kinder auf der Bühne durchleben ziemlich unterschiedliche Szenarien: von der Geburtstagsparty über den Malkurs bis zu Albtraum-Nächten. Oder sie werden Zeugen von Vergewaltigungen. Und immer wieder wird mit Knarren, Pump-Guns oder Wasserpistolen gefuchtelt. Komischerweise sind es nicht die Kleinen, sondern die schon ausgewachsenen Vertreter der kriminellen High Society, die das Daddeln mit dem Handy einfach nicht lassen können.

Wohin sich die Story entwickelt? Natürlich ins Nichts. Oder zum Ring-Schluss: Der „Rhein“, der sich am Vorabend noch als flaches Bassin entpuppte, hat sich bis zur «Götterdämmerung» in einen verdreckten Swimmingpool verwandelt. Hagen ersticht das Macht verheißende Kind. Und weil sich das beschließende C-Dur nicht verleugnen lässt, umarmen sich nun die animierten Zwillingsembryonen, die in der Urmusik im «Rheingold» noch einen Kampf ausfochten. Selten ging ein «Ring» so wenig unter die Haut, regte so wenig zum Weiterdenken an: ein Sammelsurium an Konstellationen, aber keine Deutung. Und auch eine Unterschätzung des Publikums und seiner Fähigkeit, Brücken in die Gegenwart zu schlagen. Nur weil die Darsteller Straßenanzüge und Fetischfashion tragen, ist das Gesamtkunstwerk noch nicht in die Gegenwart übersetzt. Immerhin ein altes Bayreuth-Gesetz schien sich zu bewahrheiten ein: Im zweiten Jahr eines neuen «Rings» war das Publikum - zumindest nach dem zweiten Zyklus - gnädiger. Viel Beifall, der die Buhrufe beinahe absorbierte.

«Der Ring des Nibelungen» – Richard Wagner

Bayreuther Festspiele ∙ Festspielhaus

Kritik der zweiten Aufführungen am 5./6./8./10. August 2023

Termine: 21./22./24./26. August